【コラム】キノコと音楽が出遭うとき 文・今福龍太

2025.9.10 (Wed)

KYOTO EXPERIMENT 2025のキーワードは “松茸や知らぬ木の葉のへばりつく”。

寓意あふれる芭蕉の俳句からぐーんと発想を広げた今年は、未知や違和感との出会いや共存について考えたり、そこから広がる可能性を思考するフェスティバルを目指しています。

ここでは、3名の執筆者にこのキーワードから自由に想像を広げて、世の中のことがらを論じてもらいました。

フェスティバルの世界にふれたり、みなさんの関心や感性を刺激するスイッチになれば幸いです。

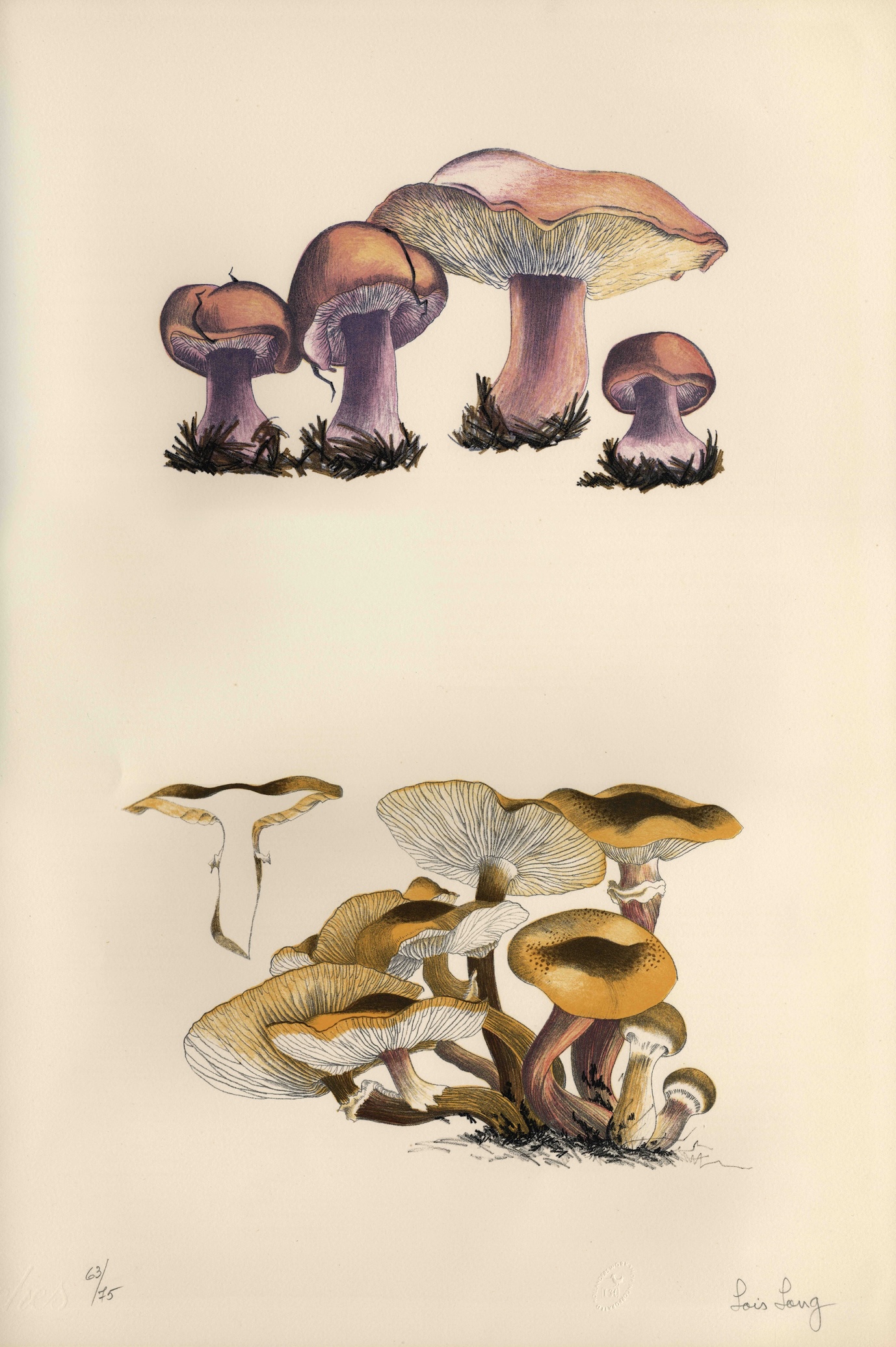

菌類は不思議な生命体である。カビやキノコや酵母、広義には粘菌などを含むこの生物はしばしば科学的分類を拒み、とりわけ粘菌はときにアミーバ状に運動する変形体をつくり、植物とも動物ともつかない生物として捕食機能さえそなえたりする。私たちに馴染みあるキノコですら、同じ種のなかにさまざまな変異体をもち、気まぐれなやり方で毒を分泌し、植物分類学の体系から逸脱するカオス的生命体としての魅力を孕んでいる。「菌類」という、生物界のこの異端的生命体に関心を抱くことは、「人類」という固有種の完結性や特権性への奢りから離脱して、自然世界のなかで万物が照応・交流・異種交配する場へと入ってゆこうとする新しい感性の誕生を促す。

詩人宮沢賢治は、昭和初年頃に花壇設計の仕事にかかわり、自然それ自体のなかにある「叡知」を人間生活の場に統合しようという社会変革的・生命倫理的なプロジェクトを秘かに構想していた。彼は花壇の設計の行為を 「造園」とはいわず「装景」と名づけた。自然と人為の区別を無くしたあらたな統合的な景観を装うことを目的としたこのプロジェクトは、賢治によればベートーベンのピアノソナタ「月光」を花や木々や下草や苔で描く行為になぞらえられた。それは優れた音楽が指向する、自然界にあるコスミックな秩序や高次の生命倫理を霊感するための、別の方法でもあった。そんな賢治が「装景」する木々の根元には、多様なキノコもその混沌とした生命を輝かせていたであろう。

賢治の詩集『春と修羅 第三集』のなかに、一九二七年五月に作られたこんな詩がある。

おい

けとばすな

けとばすな

なあんだ たうたう

すっきりとしたコチニールレッド

ぎっしり白い菌糸の網

こんな色彩の鮮明なものは

この森ぢゅうにあとはない

あゝムスカリン

おーい!

りんと引っぱれ!

りんと引っぱれったら!

山の上には雲のラムネ

つめたい雲のラムネが湧く

(「作品一〇五三」)

これは、日本の山野に自生する赤く鮮烈な猛毒のキノコ、ベニテングタケをうたった詩である。コチニールはカイガラムシからとれる赤い天然色素のことで、ベニテングタケの毒々しい赤を印象づける。ムスカリンはアルカロイド系の毒成分。けれどこの詩にはおどろおどろしさは微塵もなく、最後にあるように、当時流行していた爽やかな炭酸飲料ラムネのような雲が青空に沸き立つのを賢治は悠々と仰ぎ見ている。「けとばすな」と注意喚起し、「すっきり」「ぎっしり」と美しく形容し、猛毒に向かって「おーい!」と呼びかける賢治。カオス生命体の精華ともいえるベニテングタケを前に、賢治は祈りの歌さえ口ずさみそうだ。

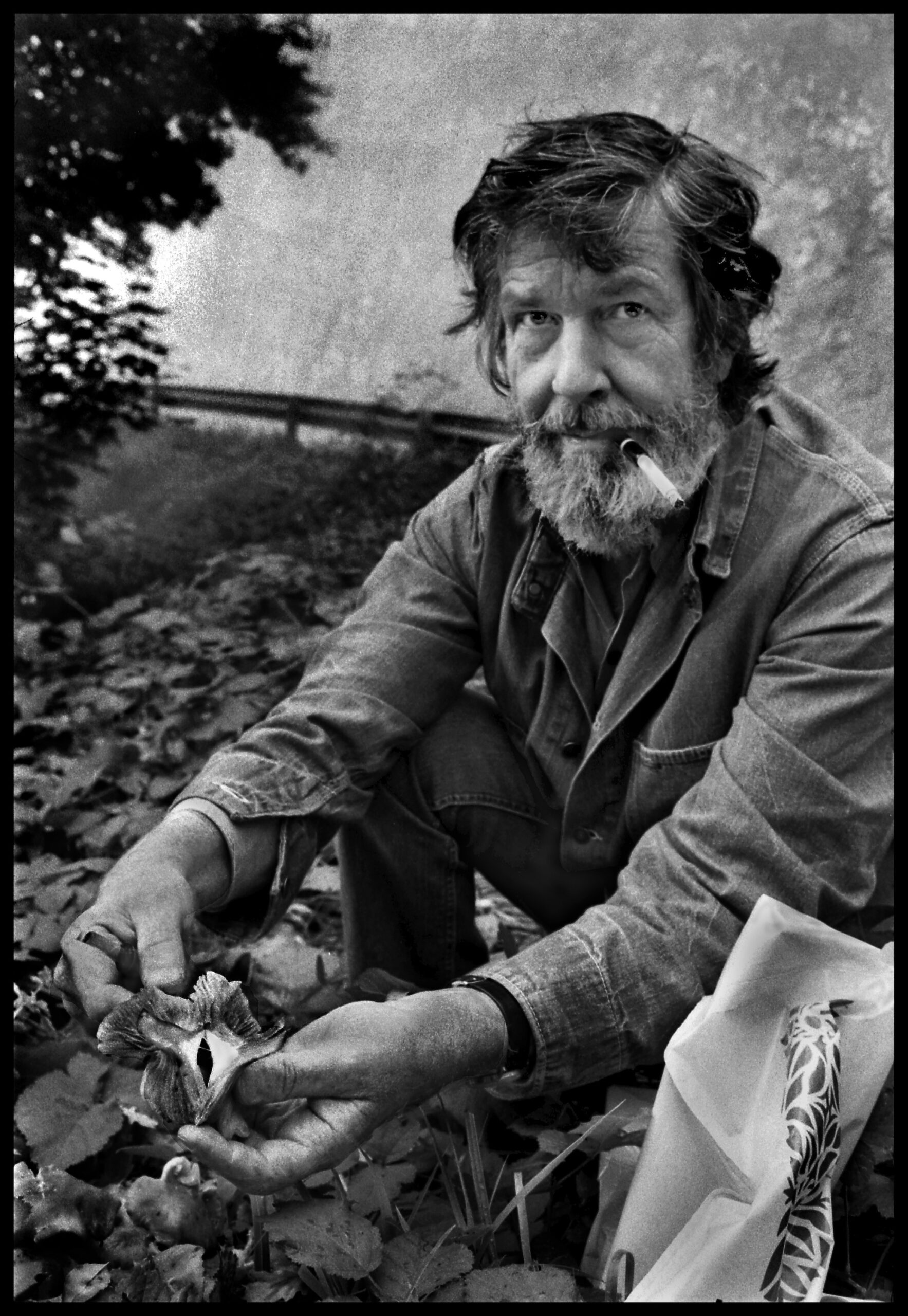

もうひとりのキノコ狂。作曲家ジョン・ケージは、ニューヨーク菌類学会をつくるほどの、専門家顔負けのキノコ学者でもあった。ニューヨーク郊外の森のなかでキノコを採集するケージの姿を記録した映画も残されている。籐製のバスケットを片手に、木々の根元を見つめて飄々と彷 徨い歩くその姿は、自然界の神秘が孕む 「偶然」(=「チャンス」はケージ音楽の鍵概念だった)を、キノコを介して愉しんでいるようにも見える。

ケージがキノコに関心を持った理由は凡人の想像を絶する。何気なく辞書を見ていた彼は「音楽」musicという語のすぐ上に、「キノコ」mushroomという語があるのを発見し、霊感に打たれる。この隣同士の二つのもののあいだに、ケージは「偶然」という本質的な共通項があることを即座に感じとった。人為的な法則性を裏切ってゆく二つの自在なものたち。音楽家がキノコ学者になるのはその意味で当然でもあった。

アメリカでのある講演会で、ケージはキノコのなかに孕まれた「偶然性」を日本の俳句とかかわらせて語ったことがあった。キノコも俳句も、ともに「季節」の産物であり、移ろう日々と、瞬間の偶発的な閃きと深くかかわっているからだ。ケージお気に入りの俳句が、芭蕉が死の直前に詠んだつぎの句だった。

「松茸や知らぬ木の葉のへばりつく」

ケージはその意味を聴衆に英語で解説した 。まず、文字通り「松茸に、名も知らぬ木の葉が、はりついている」という光景を即物的に詠んだものだ、と。だがこの平凡な解釈は、彼の友人であった日本の作曲家(おそらく一柳慧)の気に入らず、その作曲家は後日つぎのような新解釈をケージに披露した。

「松茸は、自分に木の葉がへばりついているのを、知らない」

ケージはこの解釈がいたく気に入った。一見即物的な自然観察に過ぎない俳句の描写が、無数の解釈を許す自在な許容度を持っていることにケージは気づき、それこそがキノコの自由さでもあると直観する。こうして芭蕉の句の前衛的なケージ的解釈(超訳! )が生まれる。

「未知が松茸と木の葉を結びつける」

主語を 「未知」という抽象語にとったこの解釈では、自然界の理が偶然の出遭いの光景として描かれていることになる。さらに興奮したケージは、究極的な解釈を聴衆に指しだす。

「なんという木の葉? なんという松茸?」

(聴衆は大笑い)

こんな講演の記録を音声できいたとき、私はケージの即興的で深い機知に微笑みながら、日々食べるキノコの味わいの中に孕まれている「偶然」という名の挑発者・叛乱児のことを思った。スーパーではなく、森へ行かねば。落葉や木くずや苔の張り付いたキノコと出遭い、その「共生」の証拠物をバスケットに摘み、軽く炒めて塩を振り、この「偶然性」を口に運ぶ。もしかしたら自分の生命が危機に晒されているかもしれない、という怖れをしっかり受けとめつつ、命を賭して「偶然」と遊ぶこと。至上の喜びにみちた舌の冒険である。

参照文献

『新校本 宮澤賢治全集 第 4 巻 詩 3』(筑摩書房、1995)

執筆者プロフィール

今福 龍太(いまふく りゅうた)

文化人類学者。カリブ海・メキシコ・ブラジルでクレオール文化を研究。奄美・沖縄・台湾を結ぶ野外学舎〈奄美自由大学〉主宰。三線を抱え、現代における「吟遊詩人 」の可能性を探求する。サンパウロ大学、台湾・淡江大学などで客員教授を歴任。著書に『群島 ‒ 世界論 』『ヘンリー・ソロー 野生の学舎』(讀売文学賞)『宮沢賢治 デクノボーの叡知』(宮沢賢治賞・角川財団学芸賞)ほか多数。最新著に『仮面考』。