【レビュー『京都イマジナリー・ワルツ』】文:竹田真理

2023.12.23 (Sat)

踏み続けるステップ――抗いと回復のために

松本奈々子、西本健吾/チーム・チープロは日本のダンスシーンでは例を見ないレクチャー・パフォーマンスを方法とするユニットである。2021年と2022年の2年にわたりKYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭の公募枠により招聘され、2021年には『京都イマジナリー・ワルツ』を、2022年には『女人四股ダンス』を発表した。いずれも京都での滞在制作を経て創作された作品で、自ら書き起こしたテキストとダンサーの松本奈々子によるパフォーマンスが平行して進む上演スタイルをとる。

KYOTO EXPERIMENT 2021 AUTUMNで『京都イマジナリー・ワルツ』を見た私は、発表されるテキストの分量、その掘り下げの精度、複数のモチーフを文脈化する力量に驚かされ、背後に膨大なリサーチの跡を感じた。60分に渡る上演中、一人でステップを踏み続ける松本奈々子のしなやかで強靭な身体と集中力、見る者に問いを開いていく姿勢も印象に残った。このたび2つの作品についてレビューを執筆する機会を得た。ここではまず『京都イマジナリー・ワルツ』を1年ぶりに振り返ってみたい。

THEATRE E9 KYOTOのブラックボックスに現れた松本奈々子は、客席前列と舞台の境目に信楽焼のたぬきの置物を置く。舞台から客席に大きく手を差し出し、踊りませんかと誘うように一人ひとりと目を合わせると、フロアを広く使ってワルツのステップを踏み始める。

「想像上の誰かとワルツを踊る」をテーマとする本作は、テキストを読むナレーションが一貫して「Imagine」「想像してください」と観客に要請する形で進行する。ワルツとは「男女が組んで密着して踊るダンス」と定義を示し、右手はこう、左手はこうと動きとポジションを解説し、松本と向かい合って踊るところを想像せよと見る者に促すのである。リーディング・アプリによるナレーションは松本本人を一人称とし、観客はその声に促され、意識を操作され、振り付けられる。観客の意識や想像はフィードバックして松本を踊らせる。「見る/見られる」の一方的な権力性を回避した構図のもと、身体を踊らせるもの、踊りの動機となるものの在り処が問われていく。その過程で示される「密着」や「重さ」といったキーワードは、この作品がコロナ禍における緊急事態宣言下、接触が避けられ、一人で踊らざるを得なかった体験に基づいており、身体が経験した危機の感覚に関わっているのだと思われる。「想像上の相手と踊る」とは、一人の身体で舞台に立つための方法論なのだ。

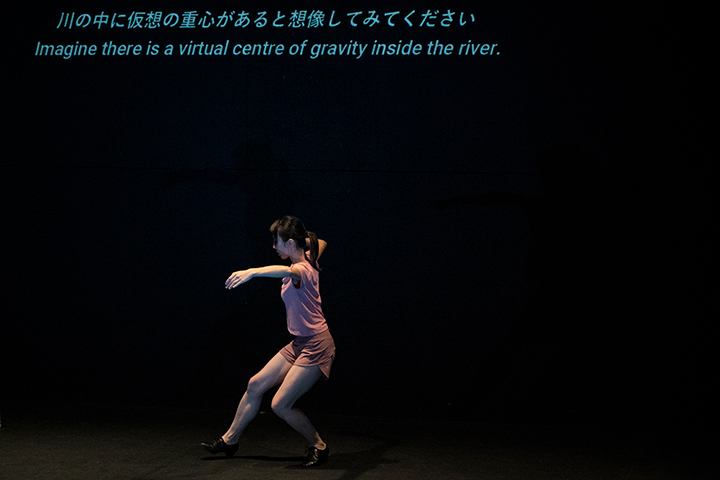

Tシャツに短パン姿、黒いヒールの靴を履いた松本は、ワルツというダンスの実際の運びがどのようなものであるかを剥き出しの身体で披露する。眼前に見るそのステップは大きな歩幅で床を移動し、思いのほか骨盤を揺らすこと、足腰への負荷が小さくないことが見て取れる。本作のためにレッスンを受けたというその踊りは首筋を肩から高く保ち、うやうやしい雰囲気を醸しつつ、ワルツという名のステップをいっさいの修飾なしに、ある意味、即物的に見せていく。メロディを伴わない三拍子のリズムが通奏低音のように時を刻む。リーディング・アプリのデジタルな声がテキストを日本語と時に英語に変えて発話し、ホリゾントにそのセンテンスを投映していく。

文献資料のリサーチに基づいたテキストの内容は近代化の歴史とワルツの関係を京都の街のパースペクティブの中に見出している。東山ダンスホールという実在した社交場、夏目漱石が芸妓に歌を贈ったエピソード、祇園の芸舞妓たちがダンスを習得していたなどの史実が語られ、そこに自らによるフィールドワークを重ねて、テキストに内実を与えていく。松本が鴨川の流れに身を浸して、あるいは繁華街の路上で、ひとりワルツを踊るトレイラー映像があるが、そこには京都の街に身体を馴染ませ、ワルツが発露する源泉に降りてゆく姿、ワルツを受容した都市の歴史を現在の身体に接続しようとする姿がある。

社交ダンスが猥雑とみなされ規制の対象とされる段は影の落とされた歴史だ。テキストはここで松本の個人史を呼び寄せ、コントロールされる身体の文脈に松本自身が経験したバレエの抑圧を重ねる。ここでの松本は客席に斜めに背を向けて立ち、踊りながら上手前まで移動してくると、ふっとステップを踏み止める。そして再び所定の位置でこちらに背を向け、移動してステップを止め、を繰り返す。この変調に松本の抗いを見て取らないわけにはいかないだろう。このくだりは本作でも緊張感のあるシーンで、ナレーションは自身の過去への問い質しや複雑な感情の滲んだセンテンスを重ねている。この後、テキストは「フリーウーマン階級」を自負しつつ芸に生きたかつての芸妓の存在に光を当てるが、先人の女性たちへの参照がフェミニズムへの接近の可能性も示唆しつつ、「鍛錬し」「芸を磨き」「準備し」「要望に応えて身体を変えて」いった芸妓らの生き方に、松本自身の踊る動機の回復や喜びへの契機を見出していく。リサーチに基づき史実を紐解く本作のレクチャーは、現在を生きる一人のダンサーが舞台に立つためのナラティブでもあるのだ。

その意味でいえば、作品はこの後、自らに近しい人とダンスを踊るとするある場面を迎えるが、非常にプライベートなもので見せることは出来ないとして、ここまで促してきた想像や視線を拒むに等しいその場面は、松本は登場せず、テキストの投映のみで語られる。自分史の核に降りていく、非常にセンシティブな場面である。作品はここで底を打ち、やがてこれまでのレクチャーを辿り直す形でテキストを続々と読み上げ投映していく。逆回しのテキストが対象をズームアウトして再び視線の構造へと我々を喚起していくシークエンスは、スリリングの一言だ。

あらためてテキストを辿ってみると、「水」や「たぬき」のモチーフが寓話的なイメージを散りばめながら(ワルツのはじまりは波のリズム、先斗町のたぬきがぽんと太鼓をたたく、等々)、ワルツを巡るレクチャー/ナラティブを編み上げていることが確かめられる。無論、「水」は発想の起点である鴨川の水であり、たぬきは見えないワルツの相手を仮託するアイコンだろう。水を打つ音が三拍子を刻む終盤、置物のたぬきを傍らにした松本は、ガニ股気味の、うやうやしいというよりはちょっとお道化た、しかし生き生きと躍動を帯びた自身のステップを踏んでいる。

(2021年10月23日、THEATRE E9 KYOTO)

<執筆者プロフィール>

竹田真理(たけだ・まり)

ダンス批評。関西を拠点にコンテンポラリーダンスを中心とした批評活動を行っている。KYOTO EXPERIMENT 2022ではフロレンティナ・ホルツィンガー『TANZ(タンツ)』評を毎日新聞大阪本社版に、スペースノットブランク『再生数』評をKYOTO EXPERIMENTウェブサイトに寄稿。