Echoes Now

- 日時

10.7 (Tue) 18:00 ★

10.8 (Wed) 18:00 ★

★ ポスト・パフォーマンス・トーク

- 会場

- 京都芸術センターフリースペース・講堂

- 上演時間

140分

*3演目上演 / 途中転換休憩あり

- 料金

一般:¥3,500

ユース(25歳以下)・学生:¥3,000

高校生以下:¥1,000

ペア:¥6,500

- 言語

[おloquさん]

日本語・英語

[SOFTBOYS〜だってまだまだ今来たばっか!〜]

日本語・英語字幕

[マッサージXゴシップ]

日本語、英語、インドネシア語(日本語・英語字幕あり)

次世代の注目キュレーターと

アーティストによる3作品を一堂に

「Echoes Now」は、KYOTO EXPERIMENTが期待する次代のキュレーターとアーティストをショーケース形式で紹介するパフォーマンス・プログラム。活動分野において異なる背景を持つ3名のキュレーターによるプログラムでは、注目すべき実験的な表現を展開するアーティストとその作品を紹介する。プログラム名は、これらのアーティストの表現やキュレーターの思考が国内外のアートシーンにコダマすることを期待して「Echoes」、そして「これから期待の」表現であると同時に、「今(Now)」紹介されるべきであろうという、次代の熱量を代弁している。

川口万喜プログラム

小出麻代・小林 颯・高橋久美子

『おloquさん』 [パフォーマンス]

「おloquさん」は、3人のアーティストが出会うことから始まった。「おloquさん」は人間でも、モノでもない。強いていえば3人が生み出す状況である。

関西には人間ではないものに「お」や「さん」をつける習慣があり、とりわけ京都ではよく耳にする。「お豆さん」「お稲荷さん」「おひさん」など、これらは宮中の「御所ことば」が起源と言われ、寛容で温かみのある表現として今でも親しまれているが、日本語には、漢字、ひらがな、カタカナの3つの文字を使い分け、外来のものを文字で区別して混ぜずに受け入れる性質がある。

「お」と「さん」の間に決して入ることはないラテン語の「話す、言う」を語源とするloquを当てはめた「おloquさん」は、小出麻代・小林颯・高橋久美子が言葉によって敷かれる境界と、その混ざる地点に生じるなにかをのぞき見る試みである。

キュレーターコメント (川口万喜)

人と場所との接点に生じる言葉を掬い上げる小出麻代、装置と映像を通じて新たな語りの形を模索する小林颯、音と意味のはざまで文字と声で創作する高橋久美子。言葉を扱いながらも異なるアプローチで活動する3人のコラボレーションは、3つの表現がそれぞれ独立しながらもセッションを重ねることで互いに影響を受け、混ざり、反発し、溶け合いながら、存在する。

それはさまざまな言語やツールのはざまで変容する言葉のありようとも似ているかもしれない。

キュレータープロフィール

アーティストプロフィール

小出麻代

大阪(日本)

美術家。1983年大阪府生まれ。2009年京都精華大学大学院芸術研究科芸術専攻修了。作品制作を通して、大きな声で語られてきた「歴史」の中に埋もれる、個別具体的な要素の重なりを、特に人と場所との結びつきの観点から解きほぐすことに関心を持つ。他者や自身の言葉・オブジェクト・写真や映像などの要素を発表場所の持つ特性と重ね合わせ、生じる光や音、空気の揺れなども含めたインスタレーション作品を制作する。近年の展覧会に、個展「尼崎市文化未来奨励賞受賞記念展 声声が灯して The polyphony of our narratives」(尼崎市総合文化センター旧結婚式場、兵庫、2023)など。

堤 拓也プログラム

倉知朋之介

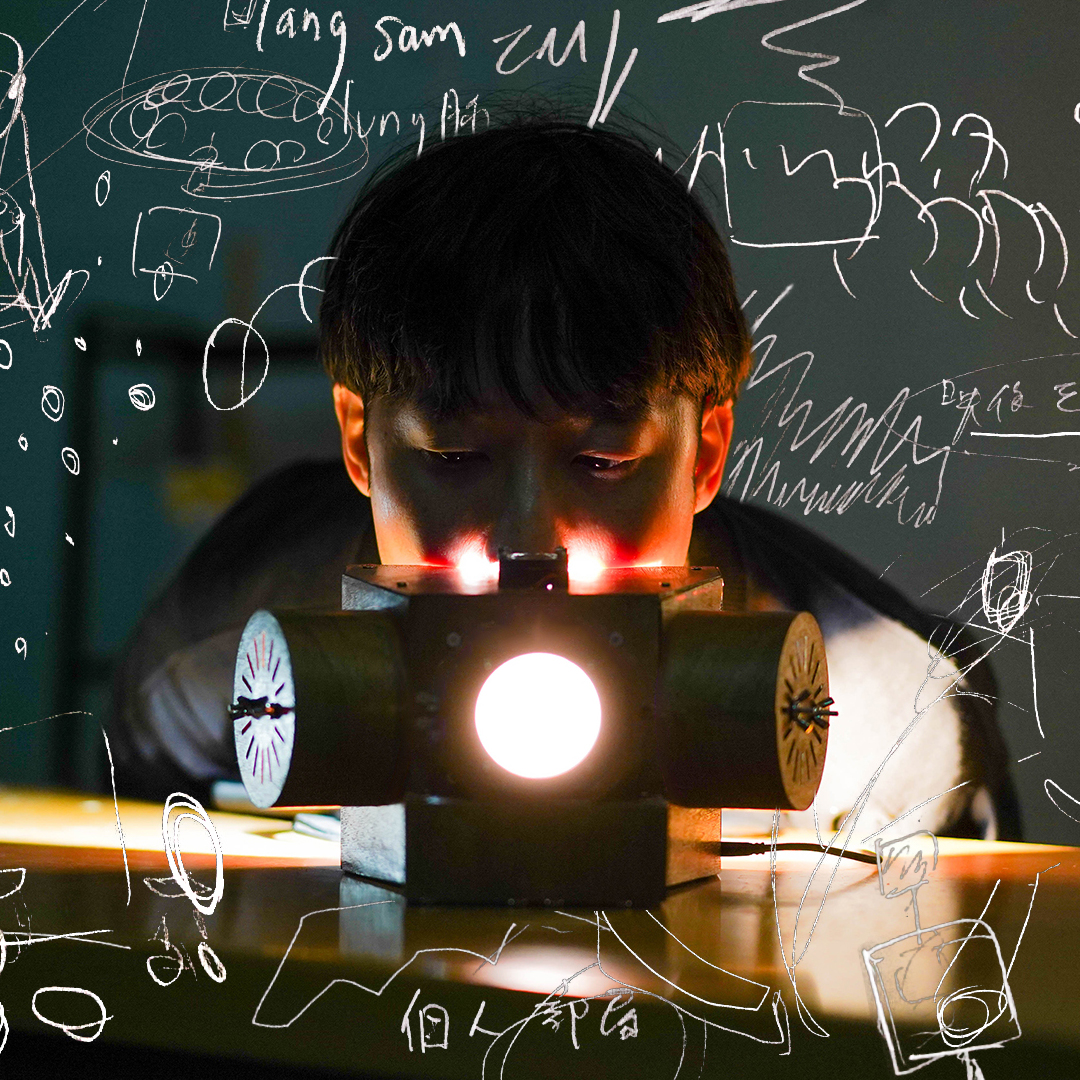

『SOFTBOYS〜だってまだまだ今来たばっか!〜』 [パフォーマンス]

日常生活や集団の中で脈絡なく発生するマイクロな「可笑しさ」や「間抜けさ」に着目し、それを引き起こす事物の振る舞いや状況を、主に映像インスタレーションとして展開してきた倉知朋之介。それらの実践は、直接的に「身内ノリ」や「悪趣味文化」、「ローカルチャー」であることを惜しげもなく曝け出す。TVドラマや映画、ミュージックビデオ、SNS上のミーム動画といった素材が、倉知や彼の友人たちの身体を通して誇張・模倣・再統合された表現は、結果的に90年代後半生まれの「限定的な了解に基づく振る舞い」が可視化できるようにアウトプットされている。

そういった過剰で即興的な演出は今回、映像という反復可能なメディアの枠を越え、ライブパフォーマンスという形式に昇華される。男性たちが自分の身体性や、居心地の悪さを引き受け、それらを自覚的に語り直すという試みは、「内輪のコード」というものを凌駕し、「男性であること」そのものを再演しながら問い直すような実践となるかもしれない。

キュレーターコメント (堤 拓也)

倉知朋之介はシャイである。カメラに向かってであれば、あんな仕草や、こんな顔、そんな声を発するというのに、カフェで対面しているその細身の男性は、自身のアルゴリズムによって生成された「発見タブ」の画面を恥ずかしそうに見せてくる。とはいえ「これめっちゃ好きなんですよね」と語るアカウントを純粋におもしろいと思っているわけではなく、逆にその「すべっている」ところを友人たちと再演・脚色してストーリーにあげてしまう(↗ Linkin Park ・In the End)。もしこの「身内ノリ」が拡張してその場を正当に占有する可能性があるのなら、それはおそらく映像表現ではなく、舞台空間であると思われる。

キュレータープロフィール

堤 拓也

1987年生まれ、関西拠点。キュレーター、グラフィックデザイナー。2019年アダム・ミツキエヴィチ大学大学院カルチュラル・スタディーズ専攻修了。展示空間の構成だけに限らず、パフォーマンスを含む1回的な体験機会を生み出す一方で、アジアを中心とした非制度的な実践に関心がある。これまでの主なディレクション/キュレーション実績に、シェアミーティング2「つぎつぎに(あつまっては)なりゆくいきほひ」(滋賀、2025)、MEET YOUR ART FESTIVAL 2024「SSS: Super Spectrum Specification」(東京)、山下拓也個展「闇が抱える光:熊、ムンク、チーズバーガー、他」(台北、2023)、国際芸術祭「あいち2022」(愛知)など。山中suplex共同プログラムディレクター。ICA京都プログラム・ディレクター/京都芸術大学准教授。

アーティストプロフィール

和田ながらプログラム

レウ・ウィジェ+和田ながら

『マッサージXゴシップ』 [演劇・ダンス]

顔を合わせてから30分も経っていない他人に、「ここ痛いですか? 寝不足ですね」と足の裏のツボをぐっと押され、悲鳴をあげる。「ちょっと聞いてよ、ここだけの話なんだけどさ」という親しい友人の語り出しに、身を乗り出し顔を寄せ声をひそめる。

マッサージとゴシップという、一見するとまったく関係のなさそうなこのふたつを、人間社会における「他者に触れるための技術」として遊戯的に接続してみたら? インドネシアの振付家レウ・ウィジェと日本の演出家 和田ながらは、バンコク、台北、ジョグジャカルタ、城崎と、アジアの複数の都市を共にめぐりながらリサーチと対話を深めてきた。異なる言語/文化/芸術的背景をもつふたりのアーティスト、そしてふたつのトリッキーなモチーフ。この偶然の重なりあいは、いったいどんな身体と語りを生成するだろうか。

キュレーターコメント (和田ながら)

レウ・ウィジェとは昨年の夏に台北パフォーミングアーツセンターが主催するADAM Artist Labで出会った。ダンスと演劇、インドネシアと日本。異なる文脈にいた私たちはしかしすぐに意気投合し、モチーフを思いつき、その奇妙さを面白がっていた。進化の過程で毛繕いが言語に移行していったとき、猿たちはゴシップを喋っていた、という人類学者ロビン・ダンバーの仮説を知ったのはその後だ。毛繕いがマッサージの源流であり、ゴシップが言語の起源なのだとしたら、私たちは思いがけずコミュニケーションという人間の営為の根に手を伸ばしていたということか。英語でもどかしく不器用にやりとりしながら。

キュレータープロフィール

和田ながら

京都造形芸術大学芸術学部映像・舞台芸術学科卒業、同大学大学院芸術研究科修士課程修了。2011年2月に自身のユニット「したため」を立ち上げ、京都を拠点に演出家として活動を始める。演技という行為に強い関心を持ち、テキストやモチーフを接写するように読み解いていくことで、作品ごとに固有の演技の文法の構築をめざしている。美術、写真、建築、音楽、彫刻、ダンスなど、異なる領域のアーティストとも演劇を媒介に対話し、協働作業による作品制作に積極的に取り組む。2018年より多角的アートスペース・UrBANGUILDブッキングスタッフとして俳優にフォーカスしたパフォーマンスシリーズ「3CASTS」を企画。2020年よりNPO法人京都舞台芸術協会理事長。2025年度セゾン文化財団セゾン・フェローI。

アーティストプロフィール

レウ・ウィジェ

パル、ジョグジャカルタ(インドネシア)

インドネシアの中央スラウェシ州パリギ生まれ。パルとジョグジャカルタを拠点とする、独学のインドネシア人アーティスト、振付家、ダンサー。創作活動では、ミックス-リミックスのコンセプトを探求し、振付的思考を始点に、感覚、空間、音、物など様々な要素を取り入れ、交差させる。彼にとって身体が第一のメディアであるが、動くものはすべて、創作に共鳴するものと考えている。近年は、BIPAM(バンコク国際舞台芸術ミーティング、2025)、ADAM(Asia Discovers Asia Meeting for Contemporary Performance)の「Kitchen」(台北、2023)と「Artist Lab」(バンコク・台北、 2024)、インドネシア・ダンス・フェスティバルの「Kampana」(ジャカルタ、2022)と「Evening Performance」(同、2024)、「東京芸術祭Farm-Lab Exhibition(2021)」など様々なプログラムやフェスティバルに参加している。キャリアを通じて、レウ・ウィジェの作品は、ブラックボックスの劇場、ギャラリー、伝統的な日本家屋、スタジオ、オンライン上、その他のオルタナティブな空間など、様々な場所で上演されてきた。また、ジェコ・シオンポ(2014-2019年に協働)をはじめ、他のアーティストの作品にも参加・出演している。

舞台監督:十河陽平

舞台監督助手:立上光太郎、内田和成、前田将平

照明:安武千沙子(RYU)

音響:植松幸太

映像:嶋田好孝

テクニカル:小林勇陽、さかいまお

制作:渡邉裕史、豊山佳美

製作:KYOTO EXPERIMENT

助成:クリエイター支援基金

主催:KYOTO EXPERIMENT

[川口万喜プログラム クレジット]

作・演出:小出麻代、小林 颯、高橋久美子

美術・映像:小出麻代、小林 颯

声・演奏:高橋久美子

協力:一般社団法人 HAPS、Gallery PARC

助成:アーツサポート関西

[堤 拓也プログラム クレジット]

演出・出演:倉知朋之介

出演:小島 翔、伊藤 颯、伊藤充希、宇野真太郎、フレディ・エンソウル、ヤマモトコウジロウ、米村優人

演出補助:布谷麻衣

作曲:梅村和史、永田風薫

作詞:梅村和史、米村優人

[和田ながらプログラム クレジット]

共同演出・振付、出演:レウ・ウィジェ、和田ながら

出演:石田ミヲ、内田結花、ダニ・S・ブディマン

ドラマトゥルク・字幕操作:ホァン・ディンユン

字幕翻訳:山口惠子

レジデンス協力:城崎国際アートセンター(豊岡市)

協力:インドネシアン・ダンス・フェスティバル

助成:公益財団法人セゾン文化財団、 National Culture and Arts Foundation(台湾)、National Talent Management for Art and Culture by Ministry of Culture of Indonesia