ワークプレイスの生動、息づかい:バック・トゥ・バック・シアター『いくつもの悪いこと』に寄せて 文・新里直之

2025.9.16 (Tue)

ヴェネチア・ビエンナーレ演劇部門で金獅子生涯功労賞を受賞するなど、世界的に高い評価を得ているバック・トゥ・バック・シアター。

今回、2年ぶりに京都に来日し、上演する新作『いくつもの悪いこと』について、演劇批評家・新里直之氏がレビューを寄稿しました。KYOTO EXPERIMENT 2023にて上演し、観客に強い印象を残した『影の獲物になる狩人』にも触れつつ、本作の魅力を読み解いています。ぜひご観劇の参考にご覧ください。

バック・トゥ・バック・シアターは、長年にわたってオーストラリア南東部のジーロングを拠点に、知的障害やニューロダイバーシティ(神経多様性)を自認するメンバーらによる創作活動を展開している。人間存在の根本に食い入る社会への問い、生命への問いを内包するユニークな演劇は、世界各地で波紋を広げ、これまで3作品の来日公演でも幅広い観客に受け入れられてきた。

京都公演は2年ぶり2度目。前回の『影の獲物になる狩人(The Shadow Whose Prey the Hunter Becomes)』(KYOTO EXPERIMENT 2023)は、稀有な劇場体験をもたらしてくれた。時代の空気を深く吸い込んだ舞台に魅了された。またユーモラスで鋭い問題提起に触れて、観客としての身構えが試されているようにも感じ、わたしはちょっとたじろいだ。ともかく、いま目の前で起きつつあることから気をそらすと後悔する、そんな思いでただただ舞台に見入り、耳をそばだてていたのだった。

『影の獲物になる狩人』は、市民集会という枠組みのもと、知的障害をもつ3人のアクティビストとAIテクノロジーとの共生・相克のありようを、アイロニカルに描き出している。上演の設えは簡素、劇の進行につれて映し出される字幕の効果は絶妙。バーチャルアシスタント(Siri)が発話障害のことばを矯正し、これに対する当事者の異議があわせて示される。そうした表現の自己言及性によって、観客は話の内容を受けとるだけでなく、発話行為の成り立ちや遂行をめぐる強制力や葛藤に、たびたび立ちどまることになる。

集会では、それぞれ異なる障害をもつ3人が、知的障害をめぐる差別・抑圧・迫害の歴史をさまざまに取り上げていくのであるが、シリアスな社会批判におさまりきらないところに、独特の魅力が感じられる。パフォーマーの佇まいは、真摯であっても生真面目ではない。むしろどこか飄々としていて、それが個々の資質だけではなく、表現形式と有機的につながり醸し出されていることが、実に興味深かった。

障害をもつ者どうしの「内なる差別」によってすれ違いや軋轢が生まれ、議論が混迷化する終盤にあって、とりわけ際立っていたのは、AIの支配的な未来像にまつわるサラのことば。AIが高度に発展する未来ではあらゆる人間が知的障害者と見なされるだろう、と彼女はいう。「知能」「障害」の徹底的な相対化のヴィジョンをわたしたちに突きつける予見は、パフォーマーの固有なる「知能」「障害」を基点として発展途上のAIテクノロジーと拮抗し、戯れるこの作品の試みと、鮮やかなコントラストをなし、精彩を放っていた。

今回の上演作品『いくつもの悪いこと(Multiple Bad Things)』(2024年初演)では、カンパニーのメンバーに加えてBron Batten(出演)、Anna Cordingley(舞台・衣装デザイン)、Zoë Barry(作曲・音響デザイン)ら多彩な気鋭のアーティストが、コラボレーターとして参加している。「仕事場の雑談」を発想の種とし、大胆かつ細やかに「世界の終わりのワークプレイス」という現代的/終末的なフィクションを練り上げた意欲作である。

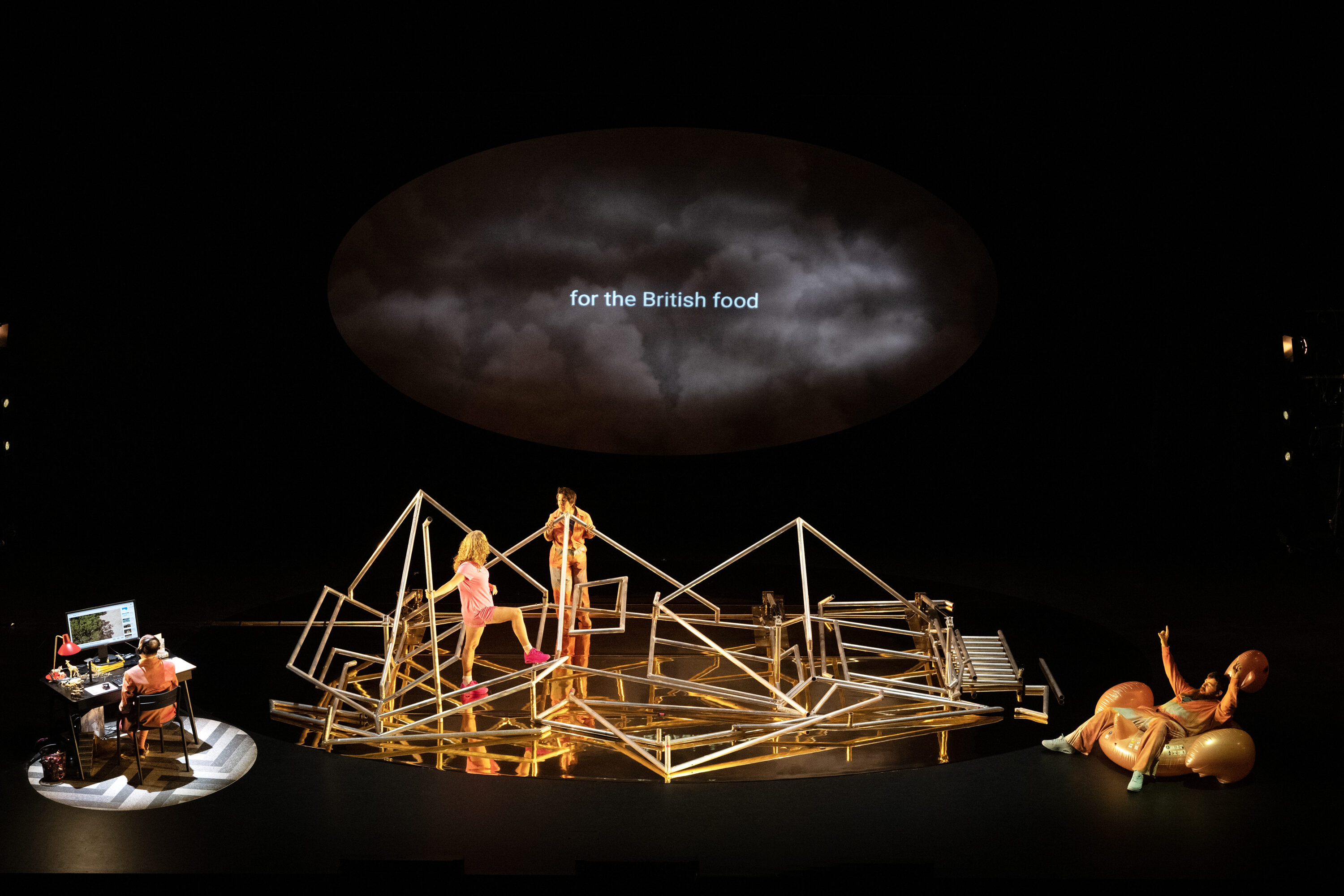

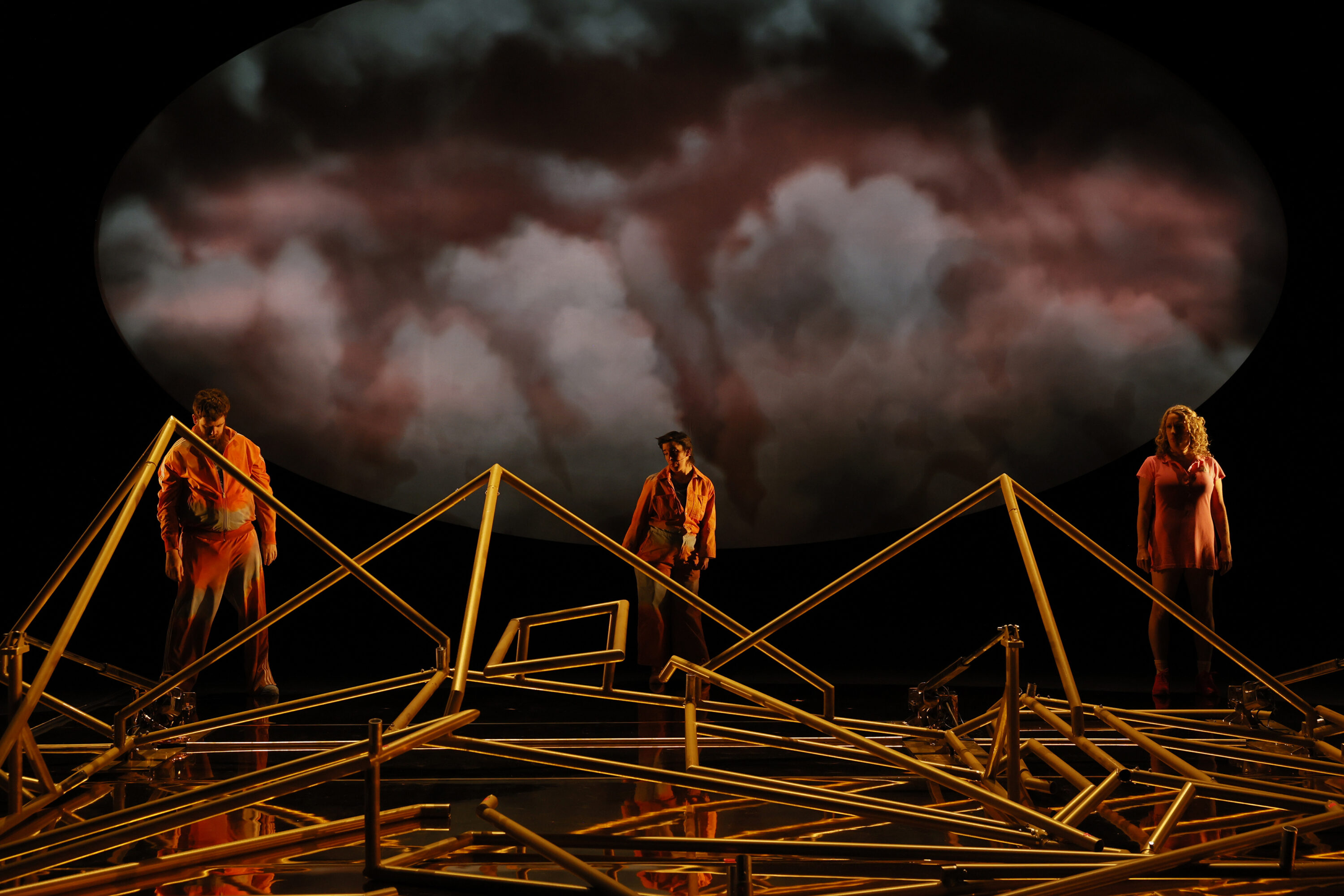

3人の作業員が、倉庫のようなエリアで謎めいたパイプの建造物を組み立て、おしゃべりしている。仕事場を監視する1人の男が、個室のようなスポットでPCをいじり、暇をつぶしている。さらにスクリーンの映像が多層的に折り込まれることで、実像と虚像、労働と遊戯が分かちがたく交錯する。

不穏な気配が立ちこめるワークプレイスは、一見、無駄で役に立たなそうな雑談的なものに満ちあふれている。どうやらここは多様性の尊重が大事にされてきた場所らしいのだが、「いい人ごっこ」を強いられ、協働を課される作業員たちは、やがて疲弊し、心身の失調のきたしていく――。過度なポリティカル・コレクトネスの閉塞感に覚えのあるわたしたちにとって、これは他人事として片づけることのできない光景だ。

劇の冒頭、観客に向けて「これはリアルではない。劇場はリアルではない」と殊更な注意喚起の台詞が発せられるが、リアルとフェイクのはざまにある、異なる障害をもつパフォーマーたちの関係性をどのように捉え、そこから何を掴みだすのかは、あくまで個々の観客に委ねられている。

シアトリカルな驚きを秘めたセノグラフィ、質感の細やかな音と光の効果、そして雑談・雑役を巧みにつなぎ事態の進展をスリリングに立ち上げるドラマトゥルギー。見どころ、聴きどころはとても多いが、わたしがもっとも感銘を受けたのは、パフォーマーのくぐもった声や身振りから微かに顕れる何か、小さな語りかけのようなものだった。ワークプレイスに漂うヒト・モノ・コトの状態に集中していると、ときおりわずかにこちらに伝わってくる微細な生動、息づかいと呼び換えてもいい。ぜひ、それを劇場で多くの人々にも確かめてもらいたい。

執筆者プロフィール

新里直之

演劇批評。京都芸術大学芸術教養センター専任講師、法政大学能楽研究所客員研究員。現代演劇の研究、舞台芸術アーカイブの調査に取り組むほか、ドラマトゥルクやコーディネーターとして芸術実践をサポートしている。