ハン・トゥアとは誰か─マレーシア国民的英雄の多面性

文・山本博之

2025.9.3 (Wed)

10月4日~5日に日本初演を迎える、マーク・テ / ファイブ・アーツ・センター『トゥアの片影』は、マレーシアで育った人なら誰もが知る英雄「ハン・トゥア」の複層的な実体をテーマにした作品です。

その「ハン・トゥア」とはいったい何者なのか──。マレーシア地域研究者の山本博之氏に解説記事を執筆いただきました。鑑賞前にぜひお読みください。

なぜ、誰もが知っているこの人物の正体を、誰もはっきりとは語れないのだろうか。

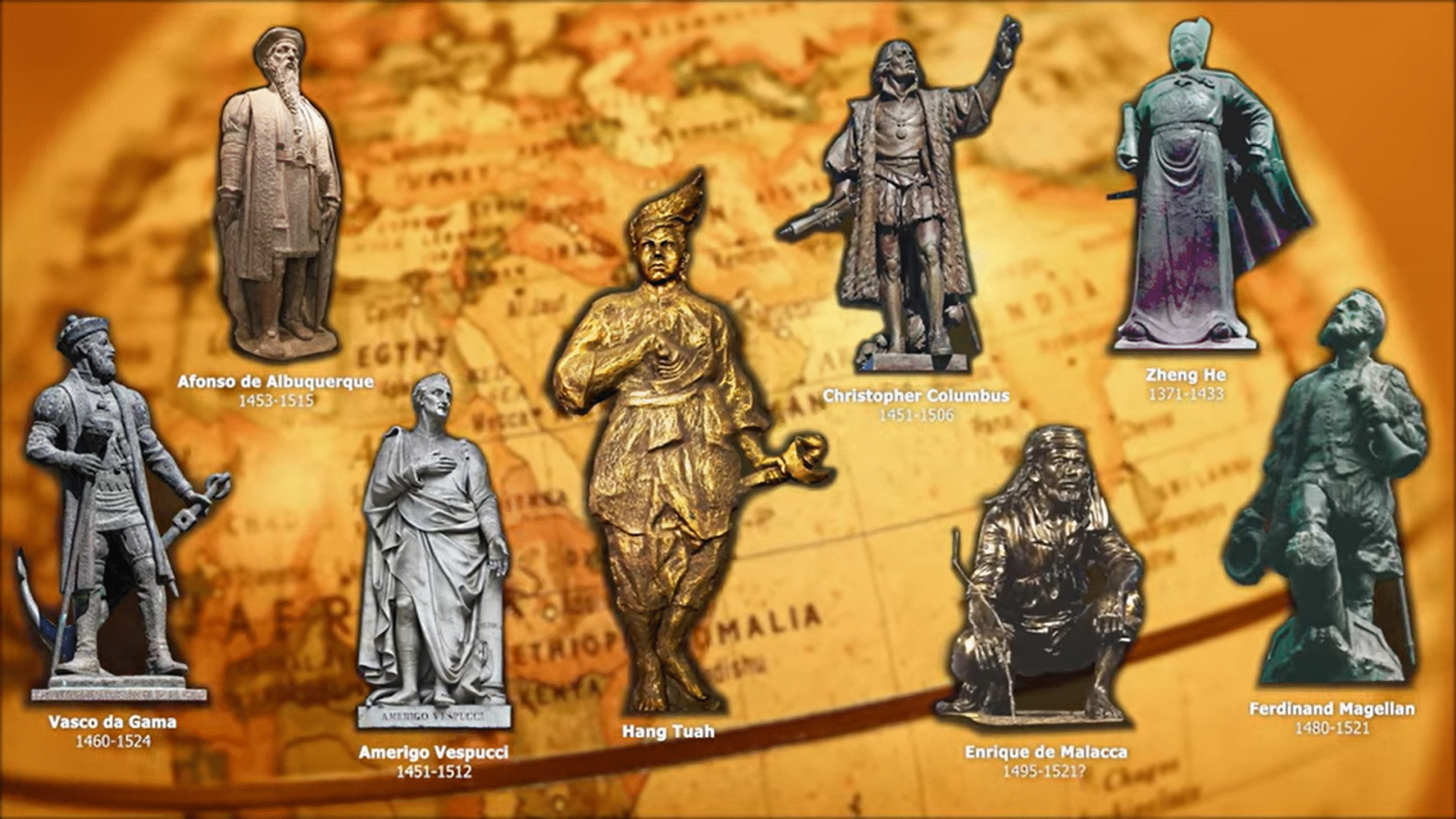

マレーシアで「ハン・トゥア」という名を知らない人はほとんどいない。教科書、銅像、映画、演劇、政治演説などで、その名前は何度も登場してきた。国立博物館の常設ギャラリーには等身大のハン・トゥア像が展示され、来館者を迎える象徴的存在となっている。

しかし、この国民的英雄が実在したのかどうかはいまだに明確な答えがない。ハン・トゥアとは誰なのか──この問いは、マレーシアの歴史、社会、自己認識の深層に関わる複雑な問いを含んでいる。

ハン・トゥアは600年前のマラッカ王国時代を語る口承に登場し、シラット(武術)の達人で、クリス(短剣)の名手でもある。また、スルタン(君主)に仕える提督「ラクサマナ」の官職名でも知られる。その物語は王国時代から植民地期にかけてさまざまに語り継がれ、やがて『ハン・トゥア物語』(ヒカヤット・ハントゥア)として編纂された。この物語はマレー語文学を代表する古典として高く評価され、2001年にユネスコの「世界の記憶」に選定された。

物語は大きく二部に分けられる。前半では、スルタンへの忠義に厚いハン・トゥアが親友ハン・ジュバと悲劇的に対決する。王宮内の嫉妬からハン・トゥアが濡れ衣を着せられて死刑を命じられ、それに憤ったハン・ジュバは不正に抗議してスルタンに叛逆する。しかしハン・トゥアは宰相に匿われて生きており、それを知ったスルタンの命令によってハン・ジュバを討ち果たす。後半では、ハン・トゥアがインド、中国、エジプト、ローマなどを巡る壮大な冒険譚が描かれる。

1956年の映画『ハン・トゥア』はこの物語の前半をもとに制作された。主演は国民的俳優P.ラムリー。独立前夜のマラヤで、民族的誇りを高める作品としても支持された。テレビでも繰り返し放映され、多くのマレーシア国民にとって、この映画で描かれたハン・トゥア像こそが「本物」として記憶されるようになった。

この映画が提示した「忠義のハン・トゥア」は、政治的にも象徴的な意味を持った。マレー民族政党はハン・トゥアを「自らの祖」と位置づけ、彼の象徴であるクリスを掲げるポーズによってその正統性を主張した。この政党は独立以来60年以上にわたり政権の中核を担った。

他方で、「不公正に抗い、スルタンに叛逆したハン・ジュバこそ真の民衆の英雄である」とする見方も根強く、ハン・ジュバを主人公とする映画や演劇も制作されてきた。ハン・トゥアとハン・ジュバという対立する英雄像は、マレーシア社会における「正義とは何か」「忠誠とは誰に向けるべきか」といった根源的な問いを体現し、それは現代政治にも影を落とすことになった。

2018年、マレーシアで歴史的な政権交代が起きた。独立以来政権を握ってきた連立与党が選挙で敗北し、初の政権交代が実現した。この選挙戦で、与党のマレー民族政党はクリスを掲げて「我々はハン・トゥアの子孫である」と支持を訴えた。一方、野党の支持者たちは「我々はハン・ジュバである」と語り、現体制への異議申し立ての象徴としてハン・ジュバ像を再解釈した。「ハン・トゥアか、ハン・ジュバか」――この構図がSNSや街頭で話題を呼び、多くの市民を議論に巻き込んだ。

この頃、若い女性向けの恋愛小説に「ジュバ」という名の少し危険な魅力をもつ男性キャラクターが登場するようになった。政治とは一見無関係に見える大衆文化の中でも、ハン・ジュバは新たな象徴として読み替えられていた。

これと同時に、ハン・トゥアの実在性も議論の的となってきた。2004年頃には「ハン・トゥアは実は華人だった」という噂がインターネット上で広まり、社会的な関心を集めた。さらに「インド人だった」「女性だった」といった異説・珍説も飛び交い、ハン・トゥアをマレー民族の英雄とする立場からは「歴史と民族の誇りに対する侮辱だ」として強い反発が起こった。

この論争に対して見解を問われた歴史学者たちの言葉はさらに衝撃的だった。ハン・トゥアとは各時代・各地で語られてきた複数の英雄像が統合された存在であり、実在の人物ではないというのである。これにより論争の焦点は「ハン・トゥアは実在したか否か」に移り、そこでは日本も意外な形で関わることになる。沖縄の円覚寺跡からクリスが出土したことや、琉球王国の外交文書『歴代宝案』に「ラクサマナ」と記されていることが、ハン・トゥア実在説の証拠のひとつとされているためである。

マレーシアは、マレー人、華人、インド系、先住諸族など多様な民族から構成される社会である。ハン・トゥアはもともとマレー人の民族的英雄とされてきたが、教育やメディアを通じて、今では国民全体に共有される象徴的存在になっている。マレー人以外の人びとにとっても「なぜ彼が自分たちの英雄なのか」を問い直す存在となっており、ハン・トゥアはマレー人の象徴にとどまらず、マレーシアという国とそこに暮らす人びとを映す鏡にもなっている。

ハン・トゥアは、単なる歴史上の人物でも伝説の登場人物でもない。語られ、描かれ、演じられ、象徴されることで、そのたびに新たな意味を獲得してきた。時代ごとの期待や価値観が彼の像に投影される中で、ハン・トゥアは多層的で複雑な存在となっている。

彼が忠義の象徴とされるとき、その忠義は誰に向けられていたのか。叛逆者ハン・ジュバを討ったのは正義の実現だったのか、それとも正義を抑え込んだ忠誠だったのか。ハン・トゥアを語ることは、常に問いを生み出す行為でもある。

そして、ハン・トゥアに惹かれる自分自身の感情や関心もまた、自分がどのような価値を大切にしているかという問いに繋がっている。ハン・トゥアをめぐる問いは、「私たちにとっての英雄とは誰か」という問いでもある。

ハン・トゥアは本当にいたのか。忠義は美徳か、それとも抑圧か。正義のために叛くことは許されるのか。そして、あなたにとっての英雄とは誰なのか。

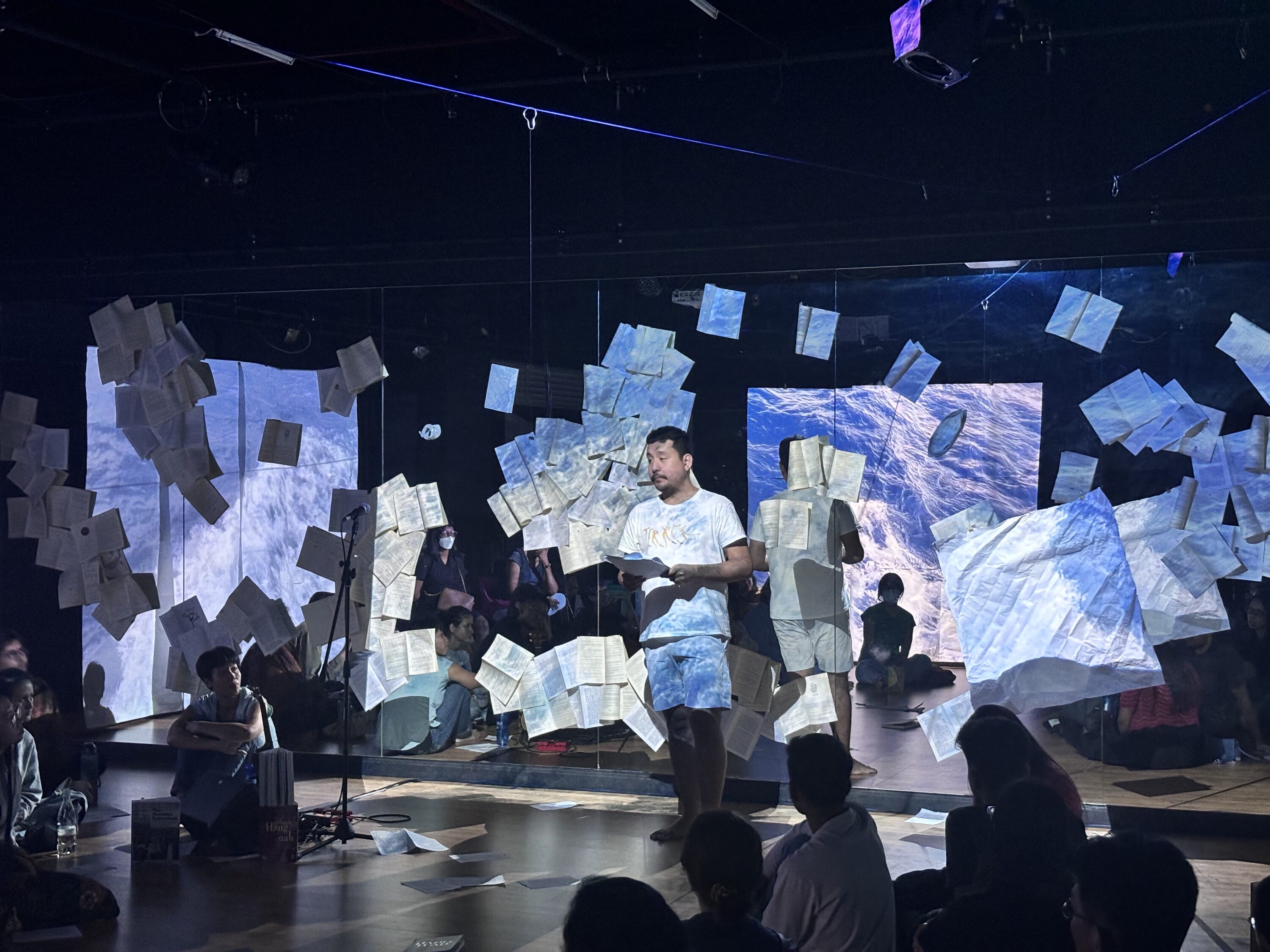

演劇『トゥアの片影』を手がけたマーク・テは、2022年に発表したビデオエッセイ《Fragments of Tuah ― トゥアの片影》で、ハン・トゥアという存在は単なる伝説の英雄ではなく、記憶の裂け目や社会の葛藤を映す鏡であることを、静かに、しかし深く問いかけていた。

本作ではその問いが、映像・言葉・身体を通して再び舞台上に立ち現れ、私たち観客に向けて投げ返される。ハン・トゥアを描いたこの舞台は、あなた自身を映すもうひとつの鏡になるかもしれない。

執筆者プロフィール

山本博之

京都大学東南アジア地域研究研究所准教授。混成アジア映画研究会主宰。専門は地域研究/メディア研究。主な研究テーマはマレーシアの演劇・映画と政治文化、多言語メディアと集合的記憶。最近は南方抑留の研究にも取り組んでいる。編著書に『マレーシア映画の母 ヤスミン・アフマドの世界』(英明企画編集、2019

年)などがある。