キューバ発、ポストヒューマンとしてのユニコーン――マルタ・ルイサ・エルナンデス・カデナスの想像力 文・久野量一

2025.9.22 (Mon)

今回、日本初紹介となるマルタ・ルイサ・エルナンデス・カデナス。

10月24日(金)~26日(日)に京都芸術センターで上演される『私はユニコーンではない』について、ラテンアメリカ文学研究者の久野量一氏にレビュー記事を寄稿いただきました。

詩・小説・パフォーマンスを横断して活動するカデナスの他の活動についても触れていただきつつ、本作の魅力を掘り下げた内容になっています。

観劇のご参考にぜひご一読ください。

マルタ・ルイサ・エルナンデス・カデナス(1991-)はいまキューバの最前線で活躍するアーティストである。詩・小説・パフォーマンスを横断し、彼女の中でそれぞれが結びついてひとつになる。その結晶と言える作品が『No soy unicornio(私はユニコーンではない)』である。神話上の純白の獣としてのユニコーン。彼女はそういうユニコーン像を否定する。

キューバはいま苦境に陥っている。何時間も何日も続く停電。物資不足。廃墟化する都市。衰退する観光産業。アメリカ合衆国の経済封鎖も大きな原因だが、革命から60年以上が過ぎ、人びとは日常の生そのものをどう解決するべきか、困難に向き合っている。表現者たちは表現の自由との闘いを強いられ、拘束されているアーティストやジャーナリストもいる。彼女の表現は、その苛烈な生のありようを創造的にさらし出したものだ。

ここでは2022年のチューリッヒ公演の映像とパフォーマンステキストを参照しながら作品の流れを解説していこう。

作品冒頭で示される、角を持とうとする欲望は、自転車の空気入れというありふれた日常の道具に託されている。マルタのTシャツには「ユニコーンは最高、私は最高、だから私はユニコーンだ」と書かれている。その後、彼女はスーツケースからユニコーンのキャラクターグッズやおもちゃなどを、祭壇に見立てられた学習机の上に並べていく。日常が「即席の作品世界」に変容する瞬間だ。そこには幼少期の記憶も重なる。彼女は毎年夏にテレビで放送されたアニメ映画『最後のユニコーン』(1982)に恐怖と魅惑を感じていたのだった。

詩作品『蟻の日々』(2018)では、祖母、母、少女という女性の数世代を結び、彼女はそこに未来の可能性を開こうとした。ここでの蟻は共生的な力をイメージさせる一方で、2016年のフィデル・カストロの死後すぐに書きはじめた小説『娼婦とイタチ』(2023)では、カストロの死の意味を彼女の世代から問い直し、ここでは「イタチ」を男性支配の暴力性を体現するものとしている。この延長線で出てきたのが「ユニコーン」である。ユニコーン自体は、ドイツのアーティスト、レベッカ・ホーンのユニコーン・パフォーマンスに触発されたと語っているが、作品そのものは2019年のハバナ建都500年の祝祭に呼応している。

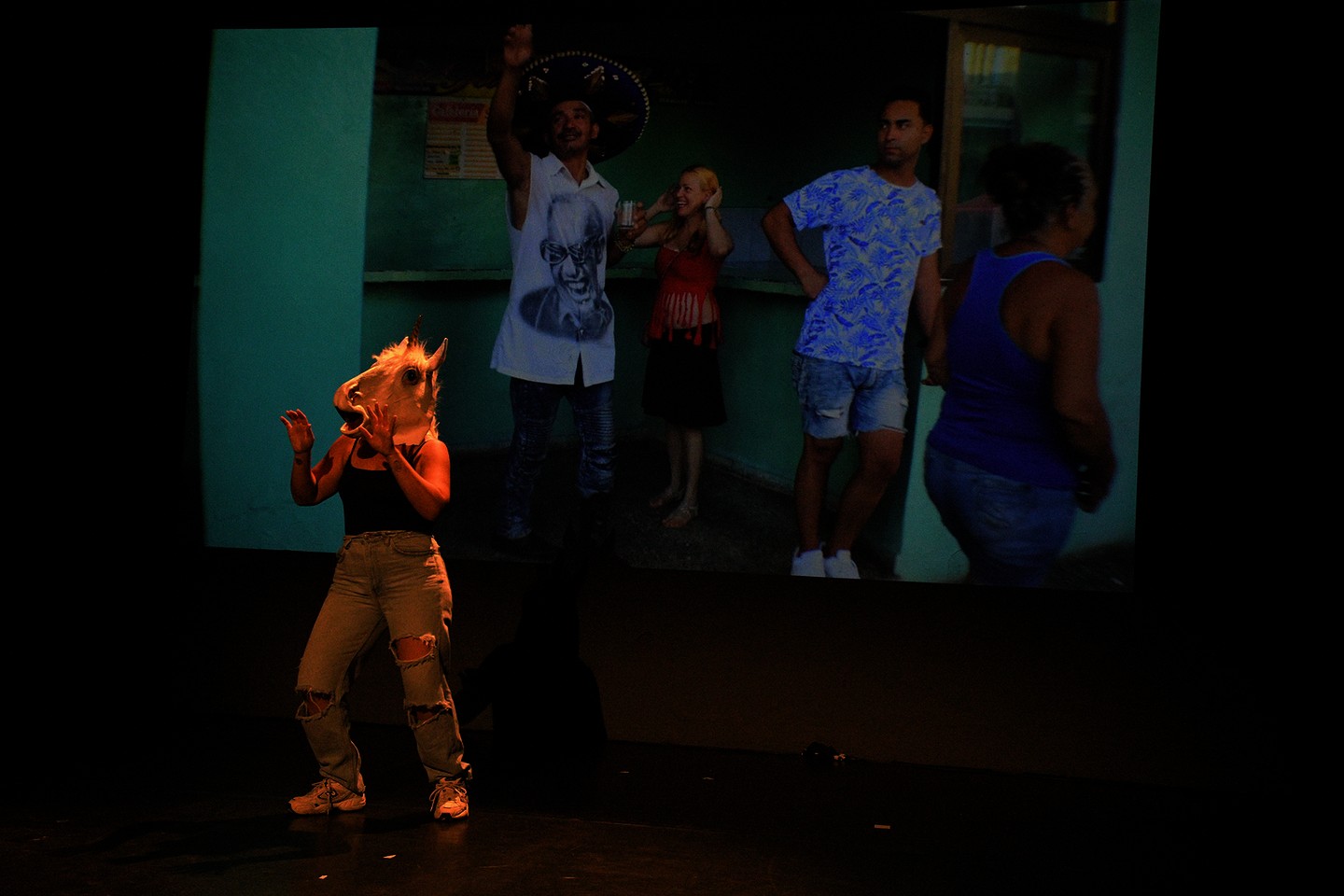

舞台は二重に進行し、一つはマルタの孤独なパフォーマンス、もう一つは映像として映し出されるハバナ建都500年祭の喧騒である。この喧騒の中をユニコーンのマスクを被ったマルタは彷徨う。この映像はマルタと長く協働している映像作家ジョアンナ・モンテロによるものだ。

2019年の初演時から、映像と舞台上の身体アクションが組み合わされていたが、その後パンデミック期にフェスティバルがオンライン化したために映像作品として再構成されたバージョンもあり、それを踏まえた形で、現在の舞台形式に戻されている。二重構成には、2019年のハバナと、パンデミックを経た今のマルタの身体との交差という意味もある。

ユニコーンは美しく純粋な存在、ポップでキッチュなキャラクター、奇形とみなされる異物――そうした多義的イメージを否定して、自分の身体で何が起こるかを探ろうとした、とマルタは説明する。

映像の中で、ハバナを歩くユニコーンは、現実に抗う声を放つ存在として提示される。そのあとに続く、舞台上での畳みかけるようなラップ調のモノローグでは、「抗議」「恐怖」「何も持たない特権」といった言葉が繰り返される。息苦しさと欠乏にあるキューバで「小さな劇場」が酸素の置き場となる。つまり芸術が生き延びる理由になることが強調されるのだ。

映像の中のモノローグはやがて「コミューン」という共同体に行き着く。「私は人間にうんざりした。あなたの規則と視野狭窄に。遊園地と畜殺場に。ジェノサイドと無関心に」。この共同体は国家や制度の外にある、角のある者たちが連帯する人間社会を超越した避難所である。その共同体には警官も裁判官も国家も大統領もいない。マルタにとって「ポストヒューマンの姉妹たち」である米国の学者ダナ・ハラウェイ、レディ・ガガ、プレシアド(スペインのトランスジェンダー哲学者)、レヒーナ・ガリンド(グアテマラのパフォーマンス・アーティスト)がメンションされる。こうした名指しによって、マルタの共同体は幻想にとどまらず、すでに存在する実践と接続されている。幻想と現実が交錯し、ユニコーンはその境界に立っている。したがって「私はユニコーンではない」という否定は、連帯を呼び込むための言葉なのだ。

最後、マルタはユニコーンの浮き輪(救命具)を抱きしめながら、即興の朗読詩(スポークンワード)を展開する。言葉は断片化され、意味はほころび、ところどころで「亡命」「暴力」「ユニコーン」と聞こえるが、全体はノイズでもあり、叫びだ。彼女の身体も声と同調し、その姿は獣のようで、ポストヒューマン的なパフォーマンスである。キューバと彼女自身の記憶が渦を巻き、翻訳不能な速度で流れていく。ここは解釈のできない領域だ。観客はただその爆発に巻き込まれ、自らの身体で受け止めるしかない。

実は彼女の活動はこれにとどまらない。2015年からは出版社〈ediciones sinsentido〉を共同で立ち上げている。「ナンセンス」を意味するこの出版社では、手作りの「書物」という物質性にこだわり、これは舞台上で日常の小物や救命具をアートに変える彼女の感覚とも響き合う。詩人、小説家、パフォーマー、そして編集者。マルタ・ルイサ・エルナンデス・カデナスの活動は、キューバからしか生まれえない想像と創造の力を体現している。

執筆者プロフィール

久野量一(くの りょういち)

東京外国語大学教授。専門はラテンアメリカ、特にキューバ文学。著書に『島の「重さ」をめぐって―キューバの文学を読む』(松籟社)。キューバ文学の訳書にカルラ・スアレス『ハバナ零年』(共和国)、レオナルド・パドゥーラ『わが人生の小説』(水声社)。ほかにマリオ・バルガス=リョサ『激動の時代』(作品社)、フアン・ガブリエル・バスケス『歌、燃えあがる炎のために』(水声社)など。