KYOTO EXPERIMENT 2024 レビュー 文・余岱融(ユイ・ダイゥローン)

2025.6.26 (Thu)

「芸術祭はさまざまな非線形な思考の停留地——余岱融による京都国際舞台芸術祭訪問記」

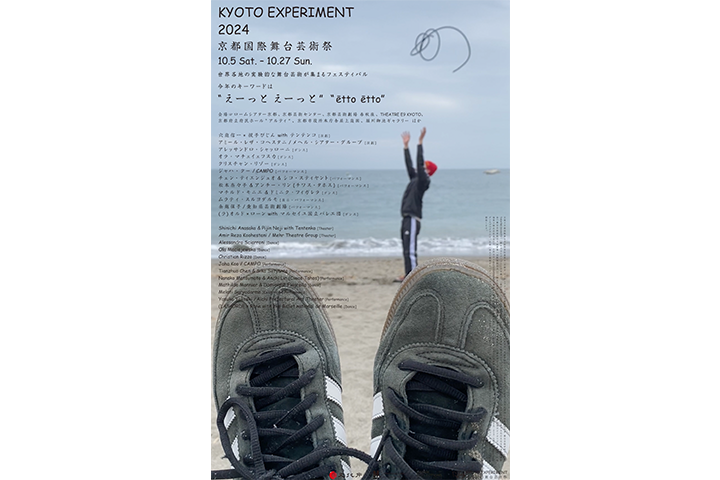

舞台公演の始まりは舞台の照明が灯る瞬間ではなく、観客が公演の存在を知った瞬間から始まる。KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭(以下KEX)の私にとっての始まりは、京都に到着して初めて観た公演ではなく、フェスティバルのロゴを目にした瞬間だった。それは、雑然とした線の集合体だった。

「雑然とした集合体」と言ったのは、それが「ひとつの」ロゴではなく、「複数の」ロゴだからだ。KEXのウェブサイトにアクセスすると、さまざまな絡み合う線が変化するダイナミックな映像が現れる。それは、建築の玄関に例えられる「ローディング中」の画面であり、「こんなロゴ、本当に芸術祭のものなのか?」と観る者に疑問と興味を抱かせる。このデザインが放つ明確なメッセージはこうだ――KEXとその企画の軌跡は、上がったり下がったり、行ったり来たり、時に立ち止まり、至るところで曲折を繰り返す。それは、古典的な基準や均整を持たない美を暗示し、そして誘いをかける――迷いながら進む旅路へ。そこには未知と驚きがあり、時に混乱や挫折もあるだろう。ロゴから「キーワード」へ、この観察記録をロゴから始めようと決めたのは、まず何よりもそのデザインに深く感銘を受け、そこから提起される視点に鼓舞されたからだ。それは、創作と思考の楽しさを遊び心たっぷりに示し、同時に芸術の実験性を守る。そしてもうひとつ、このロゴが単なる視覚的な象徴ではなく、概念として表現されていることが、私が2024年10月にKEXを訪れたときの印象と見事に一致していたからでもある。各公演のプログラムの表紙も同様なスタイルでデザインされているが、それぞれ異なる道筋を描く乱雑な線で構成されている。それらは、私が公演前と後に何度も見返すたび、異なる味わいをもたらした。

このロゴが登場したのは2020年で、共同ディレクターである川崎陽子、塚原悠也、ジュリエット・礼子・ナップの就任にあわせて発表された。彼らがキュレーションの指針として打ち出してきた「キーワード」も、個性豊かである。2021年は「もしもし」、2023年は「まぜまぜ」、そして2024年は「えーっと えーっと」。彼らにとって、キーワードとは「フェスティバルへの新たな視点を発見する手がかり」である。観客に「もし良ければ」と促しながら、このフレーズを通してフェスティバルを探索してほしいと提案している(註1)。そのため、私にとってこれらの「キーワード」は、一般的な「キュレーションテーマ」とは似ているようで異なる。全ての公演を統括するためのものではなく、それぞれの作品がダイナミックな対話や緊張感を生み出すための座標のようなものなのだ。

長い間の呼吸の中で立ち止まる

「えーっと えーっと」という言葉は、会話の中で沈黙を作り出す。それは、過去と未来をどうつなげていくかを考える瞬間でもある。そう考えると、この言葉が示すものを「舞台を鑑賞することは、アーティストが過去と未来の間に創り出した長い間の中へ入ること」と解釈することもできる。舞台上のすべては、アーティストが「えーっと えーっと」と呟きながら流れ出し、観客もまた長い呼吸の中で立ち止まる。

過去の息吹をどう引き継ぐのか、この問いは、二つの作品に現れている。日本のダンサー・松本奈々子と台湾のアーティスト・アンチー・リン(チワス・タホス)による『ねばねばの手、ぬわれた山々』は、それぞれの文化に伝わる女性の伝説を起点に、山姥とタイヤル族の「迭馬哈霍伊(Temahahoi、または女人社)」を時空を超えて出会わせる。一方で、中国のアーティスト、チェン・ティエンジュオとインドネシアのダンサー・振付家のシコ・スティヤントによる『オーシャン・ケージ』は、人工的な自然の中でインドネシア・レンバタ島ラマレラ族の伝統的な捕鯨文化の神話や世界観、現代の状況を扱っている。どちらの作品も特定の生活様式とそれに付随する精神の核を掘り下げながら、より深いまなざしを注ごうとしている。

過去の息吹は幽霊のように漂う、たとえ私たちが生き続け、呼吸を繰り返していたとしても、それは常に身近に存在し、消え去ることはない。劇作家・穴迫信一とダンサー・振付家の捩子ぴじんが共同演出した『スタンドバイミー』は、ギャラリー空間で、災害や無差別殺人によって命を落とした四つの魂が中陰の世界で出会い、人生の無常と悔恨を見つめる。DJ・テンテンコによる魅力的な音楽を作品の一部として組み込み、能楽の語り手による構成が長いリズムを紡ぎ出す。さまよう幽霊たちが能を学び、その救済の意味を体験することで、積み重ねられた鬱屈と出口のない情動が開かれていく。台湾と日本の大きな災害や社会的な死亡事件を知る観客として、この作品を観ながら、死と向き合う巨大な沈黙の前で、ある種の節制された確かな救済を得たように感じた。

忘れられた魂に焦点を当てている、もう一つ印象に残った作品は、新世代のキュレーターによる企画「Echoes Now」の一環として、川口万喜が企画し、黒田大スケが創作した『学校のゆうれい』である。会場となった京都芸術センターの前身が小学校であったことを背景に、ユーモラスな語り口で、戦争の可視的・不可視的な痕跡を扱っている。作品の規模は大きくないものの、歴史、物質、精神、記憶といったテーマを軽やかに行き来しながら巧みに描いている。例えば、「亡霊が人形に憑依する」という陳腐な物語が、環境問題と交錯して「憑依された人形はどうリサイクルすればいいのか?」というユーモアに変わる。その場の空気と結びついたリアリティとフィクションの間に豊かな緊張感が生まれる。また、観劇前に観客が「残骸」となる彫刻を手に取る(例えば剥がれたアーチの一部、人体の一部)ことで、触覚が記憶の呼び水となる。この「残骸」は複数の時間を内包し、幾層もの証言となり、観客の手によって持ち帰られることで、作品が示した記憶と、この作品自体の記憶を結び付ける存在となった。今後さらに発展の可能性を秘めた作品であった。

拡張される芸術祭の公共空間とアーカイブ化

KEX 2024では約15の公演が行われ、私はそのうち8公演を鑑賞した。しかし、すべてを詳細に記述するのは難しいため、公演以外の二つの側面について少し議論したい。「Super Knowledge for the Future [SKF]」と「Kansai Studies」である。

SKFは一見するとよくある講演イベントのように見えるが、実際には公演の宣伝や観客とのコミュニケーションにとどまらず、芸術祭の枠組みを広げる公共的な議論の場を生み出そうとしている。たとえば、今年度のキーワード「えーっと えーっと」という無意味なフィラーから発展した三つの講座「食のえーっと〜おもてなしとミスコミュニケーション〜」、「「無駄」の研究2024」、「不便益とは?」は、公演との直接的な関連はない。それにもかかわらず、これらの講座には異分野の専門家が登壇し、例えば食文化研究の教授、システム工学の研究者、さらには「弱いロボット」の開発者である情報・知能工学の教授などが議論を展開する。またSKFには、中国のキュレーターであるオフェリア・ジアダイ・ホァンが言語や文化的知識体系について論じる展覧会「Future Dictionary」が含まれており、この展示では英語以外の言語におけるアート概念や専門用語に焦点が当てられた。さらに、ガザ地区やパレスチナのドキュメンタリー映画の上映とレクチャーも行われた。こうした社会的意識を強く持った企画は、決して新しい試みではないが、ここまで広範かつ深みのあるアプローチを取ることは、東アジアの他の舞台芸術祭ではあまり見られないものである。

一方、「Kansai Studies」は、アーティストが関西地域の歴史・文化・価値観のフィールドワークをするプロジェクトだ。今年は石川琢也、内田結花、前田耕平の三名のアーティストが、それぞれ「パーティー」、「京都の鳩」、「動物園」というテーマでリサーチを行った。このプロジェクトは5期目を迎え、収集された知識を将来の企画や創作活動の基盤として活用することを目的としている。驚くべきことに、「Kansai Studies」ではこれまでのすべてのアーティストのリサーチデータを徹底的にアーカイブ化し、専用ウェブサイトでその研究記録や映像を公開している。こうしたアーカイブ化の精神は、芸術祭が発行する雑誌にも貫かれている。見た目こそ芸術祭のガイドブックのような印刷物だが、その情報量は非常に充実している。プログラムやアーティスト紹介だけでなく、すべての公演スタッフの名簿が掲載されており、また「Kansai Studies」のリサーチ内容もQRコードでオンラインのアーカイブにリンクされている。

さらに、この雑誌には、キーワードに基づきながらも公演とは直接関係のない論考も収録されている。例えば、哲学者・谷川嘉浩の「フィラーは、猫との会話と区別がつかない」、演劇作家・岡田利規の「ことばあつかうのむずい」といったコラムだ。これらの収録内容からも、単なるガイドブックではなく、芸術祭の知的財産としての価値を強く意識していることが読み取れる。対照的に、近年の台湾では持続可能性や共生の価値が重視されているが、紙媒体の出版物に掲載される情報や編集方針には妥協が生じ、削減が進んでいる。その結果、記録としての価値が低下し、印刷物の使い捨てが増えてしまうという逆説的な問題も浮かび上がる。

まとめ

今回のKEX期間中、私はEUから派遣された批評家と交流する機会を得た。さらに、予定にはなかったものの、小グループの座談会に登壇する機会もいただいた。また、KEX内部の国際キュレーター招聘プログラムを見学し、フェスティバルの企画から周辺の交流の場まで、その活気を肌で感じることができた。加えて、國家兩廳院およびKEXの支援と調整のおかげで、日本の批評家・山﨑健太氏と京都と台北で二段階にわたる深い交流を実現することができた。これらは本文で詳細に語ることは難しいが、非常に意義のある経験だった。

京都は歴史ある古都として語られることが多いが、KEXはそこに、ロゴやキーワードが体現するもう一つの新たな側面を加えている。それは、単線的ではなく多層的な芸術体験であり、多様な思考が立ち止まり、交差することのできる場である。今年の訪問は、これからさらに未知の領域や新たな縁をもたらす始まりに過ぎないと確信している。

註1— 川崎陽子、塚原悠也、ジュリエット・礼子・ナップ(2024年7月18日)

ディレクターズ・メッセージ 2024

https://kyoto-ex.jp/magazine/2024_directors-message/

翻訳&校正:橫山洸大、新田幸生

余岱融 Tai-Jung Yu

現在、IATC(国際演劇評論家協会)台湾センター長。パフォーミングアーツ分野における独立系ドラマトゥルク、翻訳者、劇作家。2023年にユトレヒト大学院の現代演劇・ダンス・ドラマトゥルギー修士課程を修了する以前には、台湾戯曲芸術祭(臺灣戲曲藝術節)のキュレーターアシスタントを務めた。FOCAフォルモサ・サーカス・アート(FOCA福爾摩沙馬戲團)の国際事業マネージャー兼、専任ドラマトゥルクとしての活動時期には、サーカスアジアネットワーク(亞洲馬戲網絡)を代表し、サーカスメディア・プラットフォーム「読馬戲(Do Circus)」を立ち上げた。