【批評プロジェクト2023】文:唐沢絵美里

2023.12.16 (Sat)

2023年10月7日、8日に上演されたバック・トゥ・バック・シアター『影の獲物になる狩人』のレビューです。批評プロジェクト 2023での審査を経て、ウェブマガジンへの掲載レビューのひとつとして選出されました。選出作と全体講評についてはこちらをご覧ください。

影が-狩人(わたしたち)を-獲物にする

バック・トゥ・バック・シアターは、障がいを持つパフォーマーを起用するインクルーシブシアターの先駆けとして30年以上活動する、オーストラリアの現代演劇カンパニーである。本作『影の獲物になる狩人』がKYOTO EXPERIMENT 2023において上演されたのは、ロームシアターのサウスホール:350の客席と舞台が向かい合った空間。物語は、とある市民集会の準備として出演者のサラとスコットが舞台上にパイプ椅子を持ち込む場面から始まる。AIを巡る脅威についてをテーマに、サイモンが場を仕切りながら集会は進んでいく。はずなのだが、サラ・スコット・サイモンの出演者3人の中で、話は巡り巡って現代を取り巻く様々な問題提起がされていく。発話障がいを持つ出演者のセリフの「情報保障」として舞台上部に元の言語である英語の字幕、左右のスクリーンには日本語訳の字幕が付けられている…。

終演後、マイケル・ジャクソンの『P.Y.T.(Pretty Young Thing)』が会場の中に響いていた。観客がゾロゾロと退場する中、私は聴き慣れたその曲に新しい不気味さを見つけながら、なかなか会場を後にする気分にならなかった。舞台上で行われたやりとりがその曲の中に新しい意味を発見させ、終演後の複雑な後味をさらに長引かせていた。サラがスコットに、今後マイケルの曲を聞き続けるか尋ねる終盤の場面において、スコットは少し悩んだ後に「きっと聞くと思う。」と答える。そんな日常的に行われる様な会話ひとつを取っても、抑圧的な文化や歴史に対して我々一人ひとりがどんな政治的スタンスを取るのか、という交差性が読み解けるのだが、本作ではセリフや行為どこを切り取っても、底なしの過去からのねじれと未来へのディストピックで現実味を持った現在を、客席をゆっくりと飲み込みながら進んでいき、終演後にある種の日常に帰っていくわたしたちの足を掴んで離さなかった。

長年の虐待にあっていた2人の人物とその周縁の人々による証言によって構成されるドキュメンタリー『ネバーランドにさよならを』を見たことがある人なら、その曲の中で歌われる”young thing”の意味が置換されて聴こえてくるのでは無いだろうか。スターの犯罪者としての犯行予告のような、そしてそれをセレブレートするような歌詞の内容に気味の悪さを読み解いてしまうのは私だけだろうか。もし本作におけるマイケル・ジャクソンの存在が喜多川擴(ジャニー喜多川)に置き換えられた時、日本の観客の反応はどう変わるだろうか?と客席で考えた。そして終演後にジャニーズの名曲が流れるとしたら。虐待の元に成り立ってきた、見過ごされながら当たり前のように存在するカルチャーに対して、新しい解釈を与える本作『影の獲物になる狩人』は、私の思う芸術としての役割をうまく果たしていると思う。そして作品内で仕掛けられた様々な構造は、それを消費するわたしたちが本来、問題の当事者でもあるという事実を、現代を生きる人間としての自己批判が限りなく薄い日本という場所において、痛快といえるほどの力を持って言い切っていた。

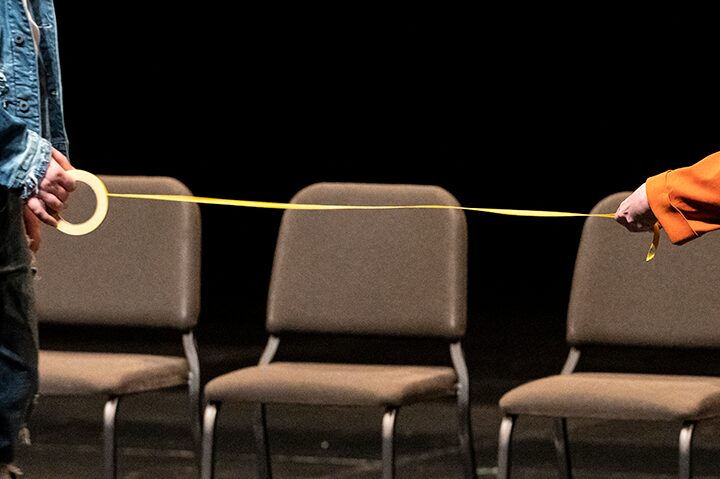

とはいえ、本作はポップカルチャーと性暴力の問題を中心に捉えているものではない。AIの脅威、障がい者差別、当事者間の力関係と分断など現代を取り巻く様々な問題について包摂しながら進んでいく物語は、会場での物理的な接触が無くともわたしたち観客を巻き込んで、終演後の日常生活に大きな後味を残した。序盤、集会の準備をするサラとスコットは、舞台前方の地面に1本のビニールテープを貼る。これは、舞台上の3人と観客を二分化する客席 / 舞台、見る / 見られるの対立構造を認識させるための非常にミニマルで効果的な行為であり、客席に座るわたしたちは劇場における無言のルールによって、ある意味で傍観している。障がいを抱えるパフォーマーをある種の安全地帯から眺めるという劇場の想定に対して、また、マジョリティをニューロティピカルと想定されるビニールテープのこちら側の傍観者わたしたちに対して、出演者のサラは、知的障がいを持つ自分達を形容する言葉を探す中で、客席に対して「異常なのはあなたたちだ。」とセリフではっきりと伝える。客席のわたしたち:出演者3人の立ち位置から見て特権性を有する、観客の中に内在するマジョリティ属性に向けて、体験することの少ない他者化の構造を反映させながら当事者性が反転していく構成は見事で、的を得た指摘は正直気分が良かった。それは「健常者」という言葉ひとつが表すように、”正常な状態”として日常をパス出来てしまうマジョリティが感じずに済む特権を獲物にする力を孕む的確な一言であった。そして舞台上で発生した言葉と問いは、劇場空間さえも抜け出し、社会に生きるわたしたちへと確実に派生する感覚を持たせる。影の主体である狩人(客席に内在する特権性を持った”わたしたち”)が影(出演者たち)の獲物になるのだ。きっと、出演者と強い共感を持つ属性の者や、アライとして生きる者がそのセリフを投げかけられた場合には、ビニールテープの二分化を超え、舞台上の人間と一緒になって熱い気持ちになる。そしてその時に、境界の世界が地続きであることが明快に沁みてくる。本作における劇場体験は、日常的にも分断され現代を生きる我々の生活に深い意味をもたらす。

ところで、本作の出演者たちの名前と役の名前は皆同一である。着脱不可能なマイノリティ属性を持つ人間が舞台上で「演じる」時、例えば肌の色やトランスネス、本作の場合は知的障がいや発話障がいを持つ者において、それらのアイデンティティはもはや「演じる」以前に「存在する」ことの意味合いの比重が大きくなることを改めて体感させらる。これは、作りものとして想定されがちな演劇の前提すらも覆す力を持ち、フィクションとノンフィクションという二分化さえも、出演者の持つ日常的に着脱不可能な属性によって溶け合う構造を自然と発生させている。

障がいを持つ人々の犠牲を伴って作られた有名なゲームの名前をスコットが演説台の上で連呼し始める場面では、日常に溢れるカルチャー、商品、情報にあらゆる抑圧と虐待の歴史が潜んでいることを示唆する。ある意味シンプルに、スコットが演説台の上で「モノポリー」から始まる数々のゲームの名前を連呼していくだけでこんなにも気持ちをどんよりとさせられるのは構成として見事で、その内容を届けるためのミニマルなプロップも効果的だった。ビニールテープ、発泡スチロールの演説台、集会のためのパイプ椅子、字幕スクリーン…。いずれのプロップも、インクルーシブな集会を開くとなるとニューロティピカルなマジョリティを想定した時の意味合いと異なるし、異なってしまうのである。ビニールテープの境界線は、日常的に見える人には見えるし、見えない人には見えないバリアになり、発泡スチロールの演説台は、権威の空虚さの比喩に思えてきたりして、スコットが感情的にそれを突き飛ばすシーンでは心が熱くなる。

そんな中、舞台上の仕掛けとして着目しないといけない問題に、字幕のことがある。サラが、自分の発話障がいを一方的に「保障」する形で、字幕がつけられること自体に対し憤る場面があるのだが、サラのセリフは終始それと同時に日本語によってジェンダー規定されていたのだ。本作の出演者3人においてスコットとサイモンの代名詞が「he」の中で、唯一「she」と呼ばれるサラの字幕だけ「〜だわ。」といった”女性的な”語尾の日本語になっていたことは、どのように考えられるだろう。蓄積された文化の中で、不可逆とさえ思わされる力に流されて、わたしたちは生きている。本作の制作過程でどれくらい和訳とジェンダー規定の問題に対しての配慮があったのか分からないし、物語の中でも触れられてはいないが、日本語話者として鑑賞した場合、問題のレイヤーがもうひとつ重ねられる。

また、舞台上のモニターにAIのシステムを使用し言語保障・日本語自動翻訳されているとされる字幕テクノロジー自体が、残虐な歴史や一部の権力者、優勢的な思想によって構築されている背景を考えると、悍ましさを覚えさせざるを得ない。発話障がいを抱える出演者のセリフを保障するために利用されているとされるシステムでさえ、事実不均衡な歴史によって構築されているのである。スコットが持参しているデバイス内のAIと友情のようなつながりを感じるシーンは、障がいを持つ人が抱える人間同士のコミュニケーションから発生する孤独感を描くことによって、実生活でコミュニティの持ち辛いマイノリティが、オンライン上にて繋がりを持つことを想起した。その居場所でさえ、アルゴリズムを作る過程で、白人中心的、優生学的な背景を持つことは、生身の人間同士のコミュニケーションに障害を抱える人々にとって、致命的な最終宣告にもなり得る。わたしたちの拠り所は現代において、またこれから一体どこに求められるのであろうか?

笑える / 笑えない問題。本作は作品解説で「コミカルにもシニカルにもとれる、障害のある当事者のやりとり」と表現されている。舞台上で行われるやりとりにより客席から「笑い」が発生するのには、とても複雑なことが起きている。特に日本においては、マイノリティの自虐的なギャグばかりを取り上げてきたメディア、弱者を笑い物にするお笑いの業界。そんなものにまみれた世の中で、笑いの政治的な問題に関して一般的に自己批判を強いられる経験が少ないように思う。本作に限ったことではないが、何かを見て笑える、笑えないの線引きは、その人の世界の捉え方、センシティビティ、特権性、知識や経験等が構築されて発生すると考えられるが、本作を鑑賞することでそれは見事に客席の中に可視化される。同じセリフをニューロティピカルな人が発声した時、それは同じ文脈を孕まない。例えば、スコットが感情的になってFワードを発する際に、客席から笑いが起こるのは、反射的と思えて、実は様々な文脈を孕んでいると考えられる。誰かの怒りやモヤモヤした感情を、自分ごととして考えたときに、その表現に対してクスクス笑ってしまうわたしたちは、未だに舞台上の人間を他者化する構造を内面化しているのではないだろうか?とはいえ、障がいを抱えてそれを公表した際に、さらに舞台という特殊な場面において「面白かった」ものが「笑えない」シリアスな問題に移行してくるケースもある。何が面白いのか?もはやわからない。鑑賞しながらそんな悩みの渦に飲まれる。

客席に座り、やりとりに立ち会っている私たちが一体誰なのか?どんな態度でその場に居ることができるか?終演後にどのような日常に戻っていくのか?ということが問われていると思わざるを得ない。それに加え、翻訳された字幕によって情報摂取することによって新たなレイヤーを発生させ、面白さや本来の意味が削がれることもあるだろうし、先ほど述べたジェンダー感の訳され方がノイズになることもあるだろう。とにかくこの構成として「ミニマル」な舞台上で起きていたことと、客席の反応の連鎖は限りなくインターセクトして日常の体験に紐づいている。

終演後に流れた『P.Y.T.』一曲に対しての反応においても、その曲をわたしたち個人がどのように消費し続けることができる、あるいはできないのか。ということが、意識があるなしに関わらずに人々の選択を可視化させる。その曲をかつてと同じように聞き流すことができる人は、その表象をめぐる問題においてバリアが少ないことが想像される様に(あるいはこの例においては歌詞の英語が理解できるかどうかも含まれているが。)鑑賞態度の政治性は何を目の前にしても起きるのだが、本作においては劇場の構造が前提としてある中で、うまいこと二項対立とその反転・溶け合いを操っていたと思う。

終盤にステージに残されたスコットとサラは、パイプ椅子を片付けている。2人が舞台を後にする直前、スコットがサラに「君が好きだ」と伝えるそのセリフは、わたしたちにそれでも世界が続いていくであろうことを、ディストピックな感覚を持って想起させる。主要メディアが障がいを持つ人々を起用するとき、有害ともいえるほどに「成功」「明るさ」「どれだけマジョリティにとって分かりやすいストーリーがあるか」等が重要視される傾向があるし、日本のメディアに関しては感動ポルノ的なものも多い。もちろん様々な人がポジティブなロールモデルを見つけられることは重要だと思う。けれど本作は、ディストピア的現実の中で生きてきた / 生きている、世の中に対しての障害を持った人々が、影としての主体を持って狩人を獲物にする、として読み取ることが出来る。その時に「障がいを持つ者」としてひとつに纏められがちな個々の存在を描くことで初めて、集会に集まるひとりひとりの市民として、そのインターセクショナルな存在の人間らしさが見えてくる。私は狩人が「影の獲物になっていく」構造を持った作品をもっと見たいし、現代における作品の意義として本作が重要な役割を果たしていると感じる。

執筆者プロフィール

唐沢絵美里(からさわ・えみり)

1996年長野県生まれ、東京育ち。ギリシャ・アテネでの留学を経て、2023年東京藝術大学美術学部先端芸術科卒業。主に、人種・ジェンダー等、人間の属性をめぐる世の中に対する問題意識をベースに、フィクションとノンフィクションの間を往来するマルチメディア作品を制作している。卒業制作では、日本で生活するインターセクショナルなマイノリティ属性を持つ人々の声が、鑑賞者の能動性によって聞こえるようになる構造を持ったインスタレーションを発表した。

バック・トゥ・バック・シアター『影の獲物になる狩人』(trailer)