映像の終わりに寄せて|文・植村朔也

2022.9.22 (Thu)

小野彩加、中澤陽/スペースノットブランク『再生数』の上演に向けて、舞台批評家の植村朔也氏によるプレビュー記事です。スペースノットブランクや松原俊太郎の過去の取り組みをはじめ、『再生数』についてご紹介いただきました。

いくつもの声が連なっている。声の持ち主に名前はあってないようなもので、響き渡る声はみなどこか似ている。名前を忘れさせるかのように声たちは響きあっているのだ。劇作家の松原俊太郎が紙面に広げるのはそうした音響空間だ。

この声を発しようとするとき、俳優の身体は自分というものからも、登場人物というものからも抜け出していく必要がある。それらはみな名前の領分に属しているからだ。ではそうして生れてくる身体の状態とはなんであるのかと問われて、すぐに答えることがわたしにはできないが、慣習化された身体のありさまを剥ぎ取っていくよう、その声が俳優に要請していることは、とにかく確かだ。そのとき初めて<わたし>が出来するという逆説がある。

わたしたちの人格がいいねの数や再生数に還元されていく時代にあって、演劇がこのような<わたし>を描こうとするのはむしろ必然である。量でしかないわたしたちは死んでいるみたいだから、松原の書く人々は生きているのか死んでいるのかよくわからない曖昧なアンデッドたちから構成されている。言うまでもなくそれはわたしたちなのだ。

しかし松原がしているのは、死んだように生きているわたしたちに寄り添うとか、現実感や生命感の希薄を言葉に仮託するとかいった仕事ではない。その言葉は清濁も生と死も併せ呑んでいるのだ。と書いてみると、松原の書く声が俳優に何を要求しているのかが少し明らかになってくる。

***********************

スペースノットブランクは、小野彩加と中澤陽の二人の演出者が人を集めて舞台をつくるためのコレクティヴである。集まることを舞台にするのだと言ってもいい。しかしその集団制作の特異な方法については、わたしは他の場所で繰り返し語ってきた。

思えばスペースノットブランクの舞台はいつも映像的な感性に裏打ちされていた。ここではその映像的感性の特徴を一点に絞って例示することで、同コレクティヴの紹介に代えたい。

「第四の壁」という言葉がある。舞台には上手(客から右)側、下手(客から左)側、奥側の三方の他に、客席との間に四つ目の見えない壁があって、俳優が観客に気づいていないように見えるのはその壁があるからということになっているのだ。俳優が観客に向き直って声を投げると、その壁は破られたことになる。しかし、それくらいで「わたしとあなたの間の壁を壊した!」というのはもちろん簡単すぎる。

「第四の壁」というとき、舞台は室内がモデルとなるような、四方を壁に囲まれた空間として、直方体的なボリュームを持つものとしてイメージされる。XYZ軸に規定された、管理のしやすい空間である。もちろんそれは無数にありうる空間把握の一バリエーションにすぎない。しかし、近代劇以降こうした空間枠組みは「第四の壁」という言葉とともに根強く残存してきた。

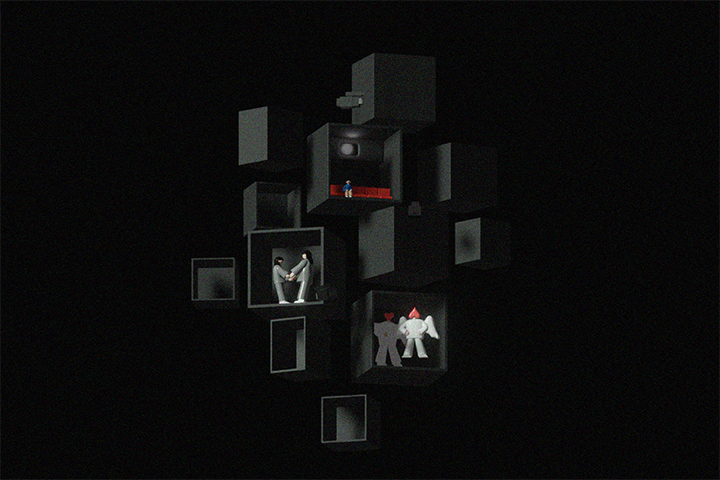

スペースノットブランクは正しい意味で「第四の壁」を破壊し続けてきた。映像と違い、舞台は複数の視点を瞬時に入れ替えることができない。だから舞台と映像を地続きに考えるスペースノットブランクの空間にはいくつもの視点が埋め込まれる。単一の直方体空間に帰属しえない複数の身体、複数の身振りが、いつものようにXYZ軸で舞台を観ようとするわたしたちとは別の位置に観客を新しく作りだす。身体が舞台をいくつもの重層しさざめく平面に変えると、それを眺めるわたしの身体も一緒に波打つ。ときに観客の目は天井にある。わたしがわたしを離れていく。カットが変わっていくのだ。

声が粒だってわたしの耳に降り立つのは、そんなときである。壁がいつのまにか崩れ去っているのが、わたしにはわかる。それは映像を舞台に翻訳する行為の結果である。

松原の戯曲にはたびたび映像が登場してきた。日本の皇室を題材に書かれた『君の庭』がたとえばそれである。皇居の喩としての「君の庭」で、ある娘とその恋人が映像を眺めている。観る者と観られる者の関係が戯曲の中に閉じ込まれる。しかし、ここでは映像を眺めている者たちこそが、実は最も視線を浴びせかけられている。二人は映像でもあるのだ。「君の庭」から逃れようとするとき、二人は自分たちを複雑に絡めとろうとする映像にも立ち向かわなくてはならない。わたしたちが<わたし>になるのは映像が終わるときだ。「放送終了。」の五文字が物語の幕を下ろすのはそういうわけである。

これを上演するにあたって、文字通り舞台上に映像を流しておいて、それが終わればことが解決すると考えるのは、もちろんナイーブにすぎる。だからだろう、映像というモチーフの戯曲中での重要性に比して、松原作品の上演でストレートに映像が用いられたことはこれまでなかった。映像の終わりは、別の表現に代えられなければ決して舞台上で実現されないことを見越して書かれていたのだ。

ところが、今回の『再生数』は初めから全編映像でということなのだから、恐ろしい話である。スクリーンというのも一つの壁であるに違いないが、『再生数』の成功はこの壁の破壊ということにかかっているだろう。しかしそれは、ここまで確認してきたように、松原俊太郎とスペースノットブランクの共作としては、二重に逆説的な行為であるのだ。松原とスペースノットブランクは、これまで四度にわたって公演を重ねてきた(『ささやかなさ』、『光の中のアリス』、『ささやかなさ』再演、そして『ミライハ』)。一つとして似たような表現は繰り返すまいとする作家たちは、ついにここまできた。

さて、ひどく野暮なのを承知で最後に書いておくが、ずっとスクリーン越しにしか見えていなかった俳優が最後に舞台に登場! 感動! などということは、スペースノットブランクに限って絶対にないはずだから、そこはどうか安心して劇場に足を運び、一緒に立ち会っていただければと思う。わたしたちがいまいるこの映像の終わりに。

植村朔也(うえむら・さくや)

批評家。東京はるかに主宰。スペースノットブランク保存記録。影響学会広報委員。演劇最強論-ing<先月の1本>連載中。東京大学大学院表象文化論コース修士課程所属。過去の上演作品に『ぷろうざ』『えほん』がある。